気仙沼って

どんなまち?

SCROLL

気仙沼の特徴

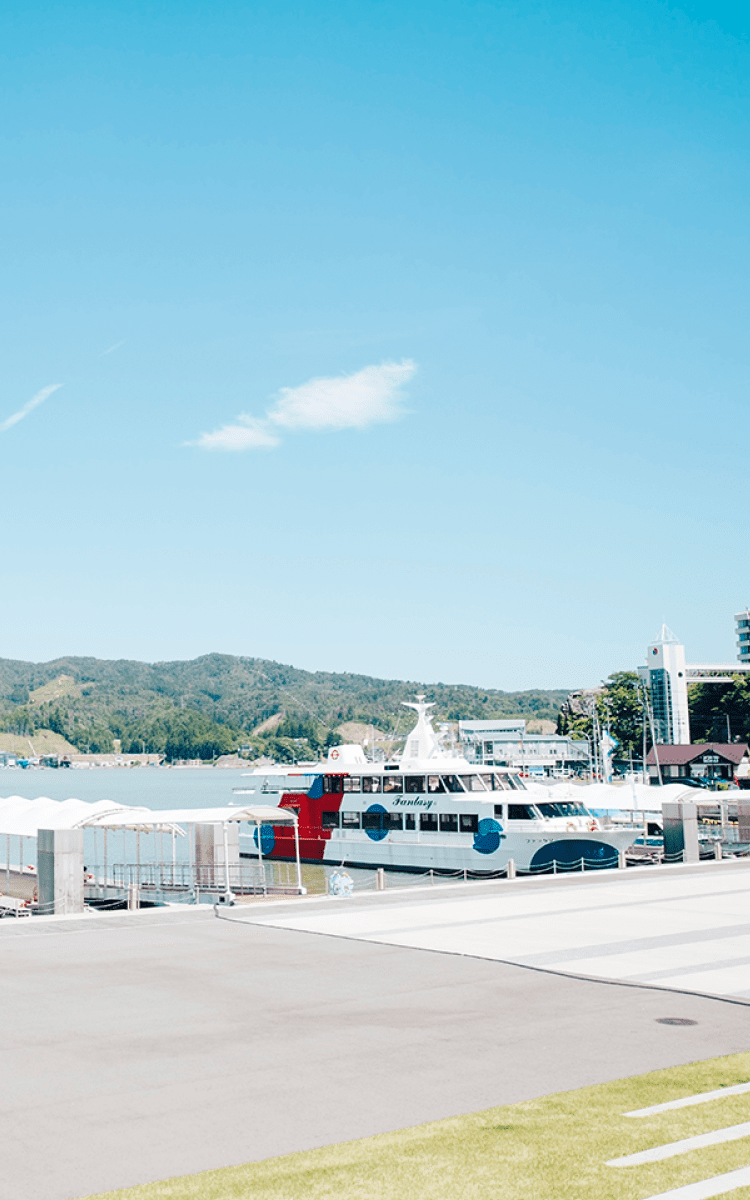

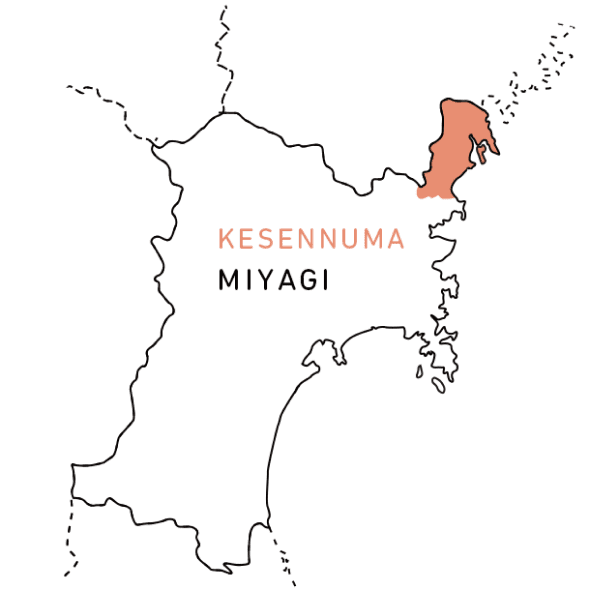

海と山に囲まれた、

人口5万7千人のまち。

気仙沼市は宮城県の最北端に位置するまちです。人口は約5.7万人。世界三大漁場の三陸沖に隣接し、世界中から漁船が集います。沿岸を少し離れると、海を一望できる安波山や美しい田園風景が広がり、水と緑に恵まれたまちです。年間平均気温はおよそ11℃。1年を通して晴れの日が多く暮らしやすい気候です。夏は涼しい風が吹き、扇風機1台でも十分過ごせます。冬は雪も降りますが、高く積もることは少ない地域です。

日本初の

「スローシティ」。

2001年から気仙沼はスローフード運動に取り組んできました。地域の食文化を見つめ直し、その価値を大切にすることから地域への誇りを育んでいく。そうした活動が高く評価され、2013年には日本初のスローシティにも認定。多様性を尊重し、持続可能な暮らしや環境づくりを促進する。これからの時代に欠かせない価値観が、このまちにはずっと根付いています。

魚も野菜もとれたてが

当たり前。

世界三大漁場の三陸沖に近い気仙沼。日本一の水揚げ量を誇るメカジキをはじめ、カツオ、サンマ、ホヤ、カキ、ホタテ、ワカメ、メカブなど1年中豊富な海産物が水揚げされ、食卓には季節ごとの海の幸が並びます。また気仙沼は海産物だけでなく農作物も豊かです。多くの家庭が畑や田んぼをもち、お米や野菜、果物をつくり生活をしています。

異なる価値観を

ゆるしあってきた。

遠洋漁業の基地として栄えた気仙沼には、様々な国籍の人が訪れてきました。気仙沼で暮らす外国人も多く、イスラム教の礼拝所やハラール専門店などもあります。また震災後は数多くのボランティアが訪れたこともあり、年齢も人種も超えた交流がいっそう盛んになりました。異なる価値観をゆるしあい、そしてたすけあう。そうした空気に惹かれ、新しいチャレンジの場としてこのまちを選ぶ人も増えています。

すべての記事一覧

-

/

-

記事タイトルが入ります記事タイトルが入ります記事タイトルが入ります記事タイトルが入ります記事タイトルが入ります記事タイトルが入ります

-

記事タイトルが入ります記事タイトルが入ります記事タイトルが入ります記事タイトルが入ります記事タイトルが入ります記事タイトルが入ります

-

記事タイトルが入ります記事タイトルが入ります記事タイトルが入ります記事タイトルが入ります記事タイトルが入ります記事タイトルが入ります

-

記事タイトルが入ります記事タイトルが入ります記事タイトルが入ります記事タイトルが入ります記事タイトルが入ります記事タイトルが入ります

-

記事タイトルが入ります記事タイトルが入ります記事タイトルが入ります記事タイトルが入ります記事タイトルが入ります記事タイトルが入ります

-

記事タイトルが入ります記事タイトルが入ります記事タイトルが入ります記事タイトルが入ります記事タイトルが入ります記事タイトルが入ります