「のんびりライフ」に

関する記事一覧

-

/

-

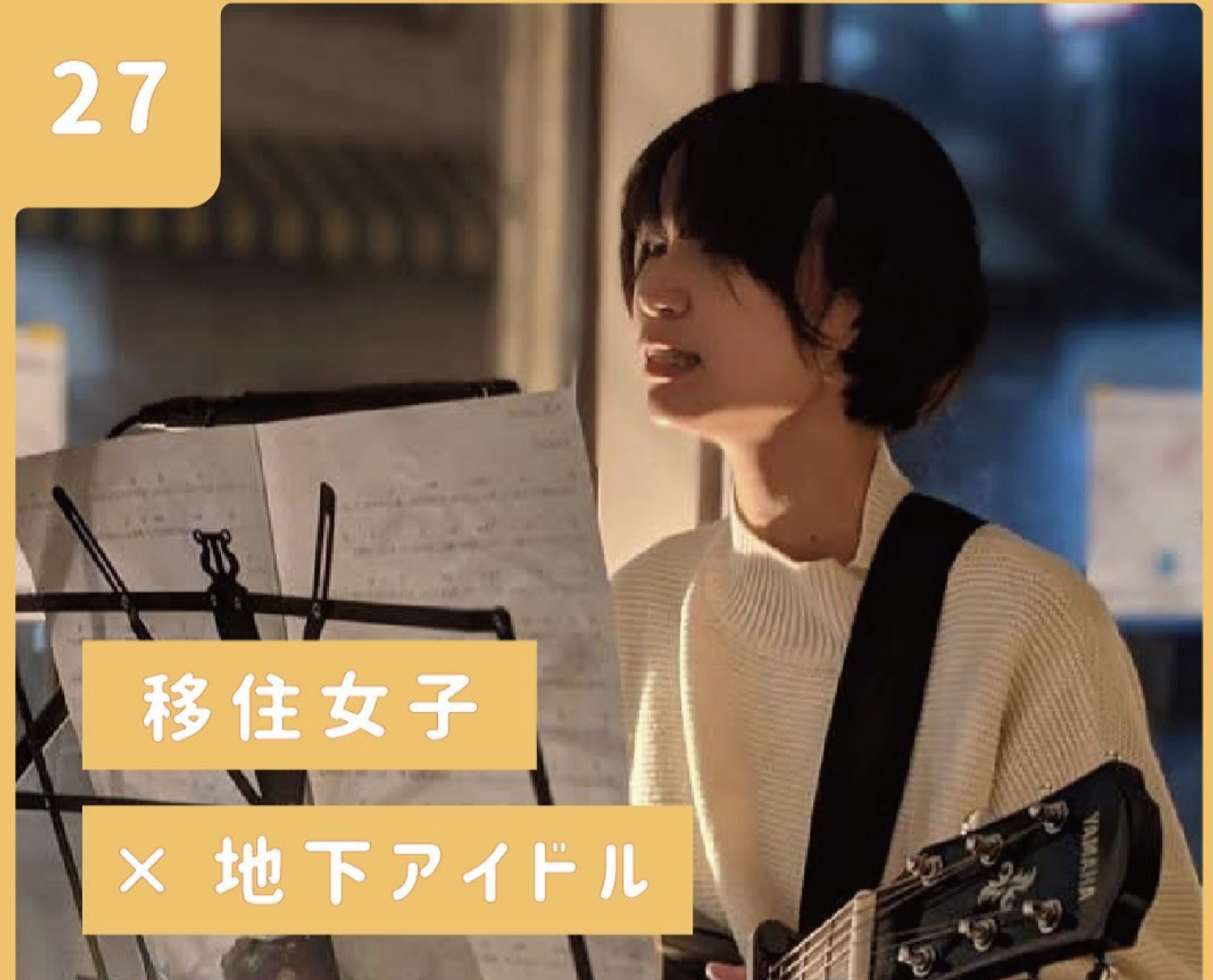

vol.27【気仙沼移住女子】こまちの場合

〜こまちの場合〜 「移住女子 × 地下アイドル」 “大学時代に隣町の南三陸町に通ってて。それまで学校というコミュニティから出たことなかったので、いろんな世代の人と会って話す機会がたくさんあって、こういう考え方あるんだな、こういう生き方あるんだな、ってそれがたのしくて。 知り合いに連れられて、2014年の秋、気仙沼に初めて来たんです。ちょうどその頃、ほかのみんなは立派なところに就職するのに公務員試験に落ちた自分はなにやってるんだ、って心が病んでたときで。その初めて来た日にちょうど春からの市役所の仕事を紹介してもらって。「一応公務員だよ」って言われて、「公務員ならいっか」って、藁にもすがるみたいな。笑 いま思えば、あの勢いはなんだったんだろう?笑 来たことを後悔したこともあったけど、仮に一般企業とか、ほかのまちで公務員になってたことを思うと、いま生きてたのかわかんない。気仙沼にきて、いろんな人に会って、いろんな生き方を見て、自分とも向き合えた気がしたし、この道を通ってよかったなって。” *こまち(28) *出身地:富山 *仕事:気仙沼図書館 “女子4人で唐桑のシェアハウスに住んでいます。すきなときにリビングに集まって、すきなときに自分の部屋に戻る。本当に落ち着いた家族みたいになってきたかな。人が自分のことどう思ってるのかすごく気にするタイプだけど、このシェアハウスはみんな素直だし、いいことも悪いこともちゃんと言ってくれる。 たまに市内でライブをしたりもしています。呼んでもらえるってありがたいよね。他にもめちゃくちゃうまい人っているじゃん、気仙沼に。それでもその場に自分が必要とされてるなって思えることってうれしいですよね。” ●Instagramはこちら (掲載日/2021.3.10)

-

vol.30【気仙沼移住女子】いつこの場合

〜いつこの場合〜 ”学生時代、2011年にボランティアで来て、そのあと1年間滞在していたことがあって、それから生活の拠点が変わっても気仙沼・唐桑のことはいつも心にあって。東京での生活や仕事は楽しくて充実していたけれど、コロナ禍で行動や会える人が制限されて自分自身と向き合う時間が増えていく中で、改めて自分がどんな人間になりたいかなって考えたら、思い浮かぶのがびっくりするぐらい唐桑で出会った人ばっかりだったんだよね。とはいえ、仕事も住む場所も一気に変える勇気はなくて。いまの仕事も好きだから続けたかったし。去年9月にお試し移住のモニターで1週間来たときに思った以上に環境が整っていて、これならリモートワークができるなってわかったので、まず思い切って3ヶ月行ってみよう!って。" *いつこ(32) *出身:埼玉 *仕事:リモートワーク(医療機器メーカー) "いまは、唐桑のシェアハウスに滞在して、昼間はコワーキングスペースで仕事をしています。港を眺めながら仕事をして、仕事終わりにはウォーキングして、海みて、夕日みて、星空みて、雄大な自然と季節を感じられる。山の幸も海の幸も相変わらず最高に美味しくて。本当にぜいたくだなぁって。東京での生活とガラッと変わりすぎて、ちょっとまだ気持ちが追い付いていないかも。笑 東京の気楽さが恋しくなるときもあるけど、「おかえりなさい」って温かく迎えてくれる人たちがいることがとてもありがたいし、うれしい。家でシェアメイトと話したり、こんな人になりたいって思う人たちと過ごす時間から学ぶこともたくさん。自分のことより相手のことを想っての言動がすごく多いなぁと。こういう人たちのそばにいて、自分が成長できるなって感じるし、思い切って来てみてよかったな。やっぱり自分を変えたいなら環境を変えることがいいなって実感しました。これからもここにいれたらなって思うし、この先どんな出会いや変化が待っているのかわくわくしています。” ●Instagramはこちら (掲載日/2021.4.1)

-

vol.23【気仙沼移住女子】みっぽの場合

〜みっぽの場合〜 「移住女子 × いつでもどこでもわたしらしく」 “気仙沼にきたきっかけは、学生時代にハンセン病のボランティアをしていて、唐桑にハンセン病快復者がいることを知ったこと。その方が建てた施設の支援をつてに唐桑にきたのが、2011年3月の発災直後、大学生のときでした。 その後、大学を卒業するまではずっと通っていて、2015年に卒業と同時に移住。同じタイミングで移住した女子たちと唐桑でシェアハウスしながら、林業家を支援するNPOで働いています。” *みっぽ(29) *出身地:兵庫 *仕事:NPO職員 “去年の11月に地元の人と結婚しました。よく地元の人たちに「これで一生ここにいてくれるんだね」って言われるけど、それは笑って流してる。笑 だって、1年後すら自分がここにいるかどうかわからないし、ここにずっといるんだっていう覚悟をもって生活してしまうと。その言葉に責任をとることに重きを置いてしまって、自分がたのしいか、なにをしたいか、とか、自分に正直でいられなくなっちゃいそうだから。 自分の行動には責任をもちたいから、無責任なことをしたくない。だから「ずっといます」とは言えなくて。結婚してもそれは変わりなく、夫にも夫の家族にもその価値観は理解してもらっています。それが今のわたしの持続可能な生きかたです。“ ●Instagramはこちら (掲載日/2020.2.23)

-

vol.22【気仙沼移住女子】ゆうこの場合

〜ゆうこの場合〜 「移住女子 × 新発見Uターン」 “高校卒業して、専門行って、そのまま神奈川で働いてたんだけど、そんなときに両親の病気疑惑が発覚して。兄弟の中でも自分は所帯もってないし、帰ってくるのは自分かと思って、動けるうちに動こうと。2015年に帰ってきて、当時オープンしたてでスタッフ募集していた今のお店を見つけました。18歳で地元出て行くときは、このまちなんもないな、じゃないけど、どこいくにも不便だし、車運転するのも怖いし、飲みに行くのも大変だし、って思ってたけど、帰ってきてからはまちが全部ちがうし、おしゃれなとこできてるし、地元に移住者もいっぱいいるし、大人になって今まで行けない場所に行けるようになった、って感覚。 今までは同級生と親、しかいなかったけど、同年代のちがう仕事してる人や移住してきた人たちがいるから、ここどこ?ぐらいの勢いだけど、唐桑にこんな若い子たちいるの!?みたいな。自分の同級生とか先輩後輩ぜんぜんいないのに、よくきたな、よりによってはじっこのほう?!ってイメージ。ここに魅力があって移住!?最初はよくわからんかった。笑 お酒飲めるようになって、魚もおいしいと感じるようになった。魚って貴重だったんだなってのがすごくよくわかったよ。関東にいるときはさ、高級レストランにいけば食べるけど、そのへんの居酒屋とかではおいしくなくて食べれなかったんだもん。あとね、春夏秋冬がすごくわかる、こっちは。出た、わかめ!春、くる!みたいな。笑” *ゆうこ(30) *出身地:気仙沼・唐桑 *仕事:カフェ店長 “人生の目標とかプランとか考えたほうがいいよって言われるけど、フラフラここにいて、なんやかんやいつの間にか店長になって、あれよあれよの昇進だからあんまり考えてないんだよね〜(仕事は真面目に責任もってやってます)。笑 接客がすき、人と話すのがすき、交流するのがすき、だけで働いてるから、ずっと続けられてるといいな、っていうのと、あわよくば結婚したいな、ってふわっと生きてる。ふわふわしている。 親の体調もよくなってきたし、実家にわたしいなくてもいいかも?最近では家からさっさと出てけーって言われるし。笑 唐桑にいるのか、市内(気仙沼市街地)にいくのか、全然しらないところにいくのか、それはもうご縁に任せます、ってかんじ。笑” ●Instagramはこちら (掲載日/2020.2.22)

-

vol.11【気仙沼移住女子】みどりの場合

〜みどりの場合〜 「移住女子 × クラシタノシイ」 "もともと自分から動く、ってことはしたことなかったんですけど、大学生のとき、唐桑でやっていた大学生向けのワークキャンプに参加。それまで東北は来たことありませんでした。山口からしたら東北って未知の世界で。移住する前は親も不安がってました。 そのワークキャンプでは、夜に地元の人も移住者も集まってくれて、それがすごい新鮮で、おもしろかった。地元の人と移住者の人が一緒に唐桑を盛り上げようとしている感じがすごく伝わってきて。みんなノリがよかった。笑 それがずっと頭に残ってて。西日本のいろんな地域にもインターンとかで行ったけど、なんか違ったんです。ほかのところは、バリバリみんなやってて、すでに先進地になってて、できあがってる感がして、まだ未完成で唐桑の方がおもしろそうだなって。先に移住してた女の子たちがいたから、そこで住んでいくイメージ、それが楽しそうなイメージがあって。それが大きかったです。それで大学卒業とともに移住しました。" *みどり(23) *出身地:山口 *仕事:唐桑町まちづくり協議会・鶴亀食堂 "わたし、唐桑のくらしがすごくすきで。休みの日に漁師さんと海に行って魚とってきて、魚さばけるようになったりとか、野菜は畑でつくって、みたいな。そういうのって今までやったことなかったし日々おもしろいな、って思います。 いまのこの暮らしがたのしくて、だから気仙沼にいます。これからどうなるかわかんないし、将来こうなっていきたいとか、正直ない!笑 いまやりたいこととか、共感できることとか、いいなって思ったことを、やれたらいいかな、と思ってます。" ●Instagramはこちら (掲載日/2020.12.19)

-

vol.04【気仙沼移住女子】わかの場合

~わかの場合~ 香川出身のわか。 大学への進学をきっかけに東北へ。 気仙沼との出会いは、大学の授業。フィールドワーク先として来ました。 その後、気仙沼で行われている大学生向けプログラムSOKOAGE CAMPに参加。 そんなこんなで、なんだか水があったようで、長期休暇のたびに心の避暑地として気仙沼に長期滞在していました。 気仙沼に移住したのは、色々あってちょっと落ち着いた時間が人生に必要だと思ったから。いつまでいるとか、何をしたいとか、決めずに住み始めました。 そこでコワーキングスペース□shipに顔を出すように。 そこから、ご縁があって2つの会社で働くことになりました。 自分の人生をじっくり味わいながら、働くこと暮らすことをひとつひとつ丁寧に経験しているわか。 副業兼業が出来るのは、どちらの組織に所属してもそこにいる人に寄り添った仕事ができるから。 愛情深く仕事ができる彼女。その愛情は今家畜へ向いています。 アニマルウェルフェアを通して、生きるとは食べるとは資本主義ってなんだろう。そうやってひとつひとつ丁寧に経験している最中です。 ●Instagram気仙沼移住女子わかの回はこちら そして、そんなわかが自分の働き方暮らし方をお話しするオンラインイベントが2021年1月29日(金)に行われます。 詳しくはこちらをご覧いただき、ぜひお気軽にご参加ください。 (掲載日/2020.9.19)

-

【UIターンインタビュー】仙台と気仙沼。複数拠点で「暮らすように、働く」

複数拠点、複数ワークという生き方 移住だけが大好きな町との関わり方ではない。所属や場所に捉われることのない自由な働き方。そうした生き方のなかで、気仙沼という町に関わり、次第にその濃度が濃くなっていく。それも町の魅力化につながる。 宮城県仙台市出身の江川沙織さんはそんな生き方を通じて気仙沼に関わっている一人だ。住まいは仙台市。仕事は気仙沼市に拠点を置く認定NPO法人底上げ、そして岩手県で活動するNPO法人wiz.で、それぞれプロジェクトに関わっている。 気仙沼では地域の高校生と大人の対話の場作りや、東北の高校生が渡米し、地域貢献とリーダーシップについて学ぶプログラムのサポート、そして岩手県では大学生の実践型インターンシップのコーディネーターのサポートや、地域おこし協力隊の活動支援などを行う。それ以外にもプロジェクトベースでの仕事も多いという。 「ふだんは家で仕事するか、近くのカフェで仕事することが多いですね。ミーティングもオンラインでやれますし、パソコンがあればどこでも仕事ができてしまうので。必要に応じて数日間から1週間、2週間など現地に滞在して仕事をするという暮らしを送っています」 ちなみに、取材時の前後のスケジュールを伺うと、4日間ほど気仙沼に滞在し、そのまま岩手に移動して1週間ほど滞在する予定だという。なんともハードなスケジュールのようだが、江川さん本人はどこ吹く風。「それぞれしばらくぶりの現場で、会いたい人たちにも会えるので楽しみで仕方ないですね」と充実感をにじませている。 気仙沼滞在時は認定NPO法人底上げが管理するシェアハウスで過ごす 震災後、Uターンした東北で感じた「明るい兆し」 幼少期から過ごしてきた仙台は「イベントやアート、音楽などはほとんどが東京でやられていて。なにもない町と感じていた」という。大学進学とともに故郷を離れ、関東へ。卒業後は、金融機関で働いていた。しかし家族の介護をきっかけに地元仙台へのUターンを考えていた矢先、東日本大震災が故郷を襲った。幸い江川さんの実家は無事。家族とも震災の翌日には連絡がついた。その後、仕事を退職し、4月末には実家に引っ越した。金融機関でのキャリアを生かし、被災地各地で震災復興に取り組むNPOや市民活動のサポートを行う財団法人で活動を開始した。 震災復興に取り組む団体が直面する最大の課題が財政面でした。国内外から集まる寄付などの受け皿となり、支援団体へとつなぐ役割を担っていました」 岩手・宮城・福島の3県にまたがって活動していた江川さん。何よりも驚かされたことが、全国各地からおもしろい人材が東北に集まってきていることだった。 「震災前に実家に帰っても東北に元気がないのを感じていて。さらには震災が起こって、このまま衰退していくんじゃないかと思っていたんです」。しかし各地で出会った人たちによってこの考えが180度変わった。「衰退していくばかりと思っていた故郷が、いつの間にか『おもしろい地域になるんじゃないか』というワクワク感、明るい兆しを感じていたんです」と話す。 現在活動する認定NPO法人底上げをはじめとする気仙沼との出会いも、この財団法人での活動を通じてのものだった。 「助成先団体のヒアリングというかたちで気仙沼には何度も足を運ばせてもらいました。そのたびに感じていたのは、非常にオープンな気質の人が多いなということ。そして団体間や個人同士の仲が良いなって思いました(笑)とってもアクティブで市民のアクションが非常に多く生まれているので、どんどん面白くなっていくのではないかと感じていた」と、初めて気仙沼に出会ったときのことを振り返る。 大学時代にはバックパッカーとしてアジアを旅するなどアクティブに過ごした 復興、まちづくりの現場のより近くで!という想いでキャリアチェンジ 「約3年半、NPOのサポートをしていくなかで、より現場に近いところで働いてみたい」という想いを抱くようになった江川さん。勤めていた財団法人を退職し、しばらくフリーに過ごしていたときに、現在も働いている岩手と気仙沼の団体から声がかかった。 もともと明確に複数キャリアを意識していたわけではない。縁に導かれるように、求められることと、自分自身のやりたいことを、紐付けていった結果が複数キャリア、そして複数拠点という生活スタイルになっていった。 「仕事と暮らしが融合している今のスタイルがとても心地よいんです。その日どこで何をするのか、自分次第」。家で仕事をするのも、カフェで仕事をするのも、趣味であり息抜きだという料理を作るのも自由。息抜きにパソコンを抱えて海外に10日間ほど飛び出すこともある。 仕事のなかに、暮らしが入り込み、暮らしのなかで仕事をする。仕事(ワーク)と暮らし(ライフ)の線引きをする「ワークライフバランス」とは逆行するような働き方。 世間一般でいう「安定」とは程遠い。決まった休みもあるわけではない。それでも、「自由にできるこのスタイルが今はとても気に入っている」という。取材中、彼女は事あるごとに「まあ、なんとかなるかなと思って」と口にしていた。「移住」や「定住」から想起される「決意」といった言葉とは無縁の、考えすぎず、軽やかに、自然体でいること。それがふとしたタイミングで巡ってくるチャンスを掴めた秘訣なのだろう。 「複数拠点、複数ワークは自分の視野を広めてくれる。それぞれの仕事にとってもプラスになっていると思う」と話す 多様な関わり方を応援してくれる町 「気仙沼に来ると『おかえりー!』『今回はいつまでいるの?』とみなさんに声をかけていただける。この雰囲気はとってもあたたかいなって」 かねてから漁師町として、国内外から多様な人々を受け入れてきた町は、「新しい働き方」「自由なライフスタイル」にも寛容なのかもしれない。 仙台から気仙沼は直通の高速バスで2時間半。海も山もある豊かな自然のなかには、コワーキングスペースもあれば、気分転換しながら仕事もできるカフェもある。 「場所を選ばず仕事をできる人は、おすすめの地だと思います。制作に没頭したり、息抜きしながら作業するのにもおすすめなんじゃないかなって」 働く場所ということにおける選択肢はこれまで「都市 or 地方」だった。地方で働くには「移住」という大きなハードルを乗り越えなければならなかった。 しかし、江川さんが実践する複数拠点での働き方は「都市 and 地方」を実現している。 震災から8年を迎えた。復興事業も終わりが見え始め、町は新たなフェーズへと移っていく。江川さんも「この5年から10年が勝負だと思う」と話す。そんな町にあって、「新しい価値観のもとやりたいことをやれること」そして、「チャレンジを応援してくれること」は何よりもの強みになるのかもしれない。 移住するだけが気仙沼との関わり方のすべてではない。多様な関わり方を応援してくれる町。地元住民も、Uターンも、Iターンも、複数拠点のひとつとして関わる人も、みんなで、前に歩みを進める。そんな気仙沼の強さを、江川さんの姿を通じて垣間見えた気がする。 「底上げ」の活動中の一コマ 江川沙織(えがわ さおり)さん 宮城県仙台市出身。1983年生まれ。高校まで仙台で過ごし、大学進学で仙台を離れ神奈川の大学に入学。学生時代にモンゴルへ植林ツアーに行った事をきっかけにNPOとファンドレイズの関係性に興味を持ち、卒業後は金融機関でキャリアをスタート。2011年4月に地元にUターンし、公益財団法人地域創造基金さなぶりにて活動。2015年よりNPO法人wiz(岩手県)と認定NPO法人底上げ(気仙沼)にて複数拠点、複数キャリアのライフスタイルをスタート。 *このインタビューは2018年冬に行ったものです

-

【UIターンインタビュー】自分らしく、「楽しい」を積み重ねる

人生の方向性がなんとなく見えた学生時代 生まれは兵庫県で、大学まで一貫して兵庫県で過ごしました。兵庫での学生時代は全体を通してすごく楽しかった記憶があります。 ただ、自分が思う通り、好きなようになっていたので、あんまり真面目な生徒ではありませんでした。ここでは具体的に言えませんが(笑)。 高校時代はバドミントン部に所属していて、部活にはすごく打ち込んでいて、とても楽しかったです。 引き換えに勉強はまったくしていなかったので、成績は学年でも下の方でした。それを見かねて、部活の顧問だった先生が、自分の教科だった英語だけでもなんとかしたい、ということで、集中して勉強できる環境を作ってくれました。その先生は私の特性を見抜いて、「この子は耳から覚えた方が伸びる」と考えたようで、ALT(外国語指導助手)の先生と英会話をする時間を沢山作ってくれました。 そんなことを1週間続けていたら、なんと英語の成績が学年1位になってしまったのです!その経験から勉強に対して自信がついてきましたし、またその頃から漠然と、海外に行きたい、という将来の方向性も見えてきました。 大学で出会った「生き方」 大学時代に一番のめり込んだのは、韓国・中国でのワークキャンプでした。 大学1年の頃から、FIWCという学生団体に所属し、韓国や中国の山村部にある、ハンセン病の快復者の方が暮らす村に1週間程度滞在するボランティア活動を行っていました。 高校時代からあった海外に対する興味を大学で叶えたいと思い、色々なサークルや団体を探していました。そのなかで出会ったのがFIWCでした。 その団体は、学生だけでなく、社会人も多く参加している団体で、その場にいる一人ひとりがとても魅力的でした。加えて、まじめなボランティアというイメージよりも、参加している人がただただ楽しそうでした。そこに惹かれて、大学1年生の最初の頃から、活動に参加することになりました。最初の夏休みに初めて韓国でのキャンプに参加して、ワークキャンプの意義、自分たちが行く意味、村の実態など、たくさんのことを考え、感じました。 1回目のキャンプを終え、この活動にのめり込みつつありましたし、周りからも来年は全体のリーダーをやって欲しい、と言われるようになりました。自分が最初のキャンプで感じたことをもっと深め、より良いものにしていきたいと思っていたので、リーダーを引き受け、次の夏に向けて1年間かけて取り組むことにしました。 準備の一環として、秋から冬にかけては、仲間と韓国の別の村に行きましたし、FIWCのネットワークを通して、様々な人たちと会って話しました。FIWCは全国に支部があって、同じような活動を行っている人たちと沢山出会うことができました。そこで出会った人はみんな熱い人たちで、改めてこの団体はやばいな、と感じました。その繋がりを通して出会った先輩の一人が、中国で活動していたこともあり、その年の春に中国の村にも行きました。 そこでもたくさんの刺激があり、自分のプロジェクトを絶対いいものにしたい、という気持ちで帰国しました。そんな思いを持って帰国した数日後、東日本大震災がおきました。 真っ先に飛び込んだ気仙沼 震災が起きた当初から、FIWCとして気仙沼に行くという話が上がっていました。自分の周りでも、ボランティアに行くと言っている人が多かった。 しかし当時の私は、すぐに行こうとは特段思っていませんでした。明確な理由はないのですが、何か違う気がしていました。しかし、同じサークルの先輩と話していていた折、「今はボランティアにいくべきではない、ニュースなどでもそう言っている」という発言を聞いたときに、なぜか腹が立ち、現地にいく事に決めました。当時はメディアも声高に、「無闇にボランティアに行かないで、復旧活動の妨げになります」と報道していた時期で、その報道に違和感を感じていたことがその理由でした。現場の事は本当に行ってみないとわからない、又聞きの情報を鵜呑みには出来ない。中国での経験から、現場を知ることの大切さを身をもって感じていたので、そんな思いがこみ上げてきました。 そんなきっかけで、その年の3月24日、FIWCが行っている東北ボランティアの第1陣として気仙沼市唐桑町へボランティアに入りました。最初は短期間のつもりで入ったのですが、第1陣ということで、町内のことを調べたり、ボランティアの活動基盤を整えたりととても忙しく、結局1ヶ月ほどいる事になりました。最初の滞在のあとは、唐桑と兵庫を何度も行ったり来たりし、活動を行っていました。 ボランティアを通して同年代の仲間も数多く出来ましたし、何より地元の人達が名前を覚えてくれて、ボランティアに来る度に声をかけてくれるのがすごく嬉しかったです。その後3年生になり、学業や就活などが忙しくなってしまったので、唐桑に行く頻度は半年に一度くらいになってしまいました。そんな就活時に、一つの転機がありました。 移住を決めた「これ」 当時の私は、マスコミ関係を志望しており、普通に就活をしていました。そして、3年生の終わりに無事内定ももらい、進路が決まったと安心していたのも束の間、とんでもないことに気が付きました。単位が足りず、留年することになってしまったのです。当然内定も取り消し、さすがにその時は凹みました。しかし同時にそのタイミングで、「唐桑に移住しよう」と思ったんです(笑)。 大学時代からずっと考えてはいたのですが、就活を終えて、内定もちゃんともらえたことで、自分は一定レベルで社会に必要とされている、と思えるようになりました。であれば、今移住してもいいかなって(笑)。そこから1年半くらいかけて、移住に向けて準備をしていきました。 今は、NPOリアスの森応援隊という団体で働いています。ここを選んだ理由は色々とありますが、一番大きいのは社長に惹かれたことです。私自身、普通の人よりは一人でも生きていく力が強いと思っているのですが、それをもっともっと突き詰めていきたいと思っています。その上で、市内で色々な会社を経営している高橋社長の元で、学び、力をつけていきたいとも思いました。 2015年の4月に移住して1年半が経ち、「これからどうするの?」とよく聞かれますが、実は特に考えていません。私は今この瞬間に全力を注ぎ、楽しみたいタイプの人間で、幸いなことに今がすごく楽しいんです。なので、一瞬一瞬、この楽しさを積み重ねながら生活していきたいなと思っていますし、そんな環境が整っているまちが、気仙沼だと思います。