「タグ」に

関する記事一覧

-

/

-

【宮城初!】保育所体験ができる!「気仙沼親子おためし移住」募集開始!

【特別な体験が、日常になる。】気仙沼親子お試し移住 プロモーションビデオ 対象者 ① 代表者が申込時に20歳以上の方 ② 気仙沼市外にお住まいで、現在気仙沼市への移住を検討している方(移住時期は問いません) ※観光目的や帰省、通勤のための宿泊施設としてのご利用は受け付けておりません。 ③ お子さんのいる市外在住のご家族 ※申し込み時現在、3〜5歳(年少〜年長)のお子さんは保育所体験が可能* ④ 滞在後のアンケートや写真の提供など、当事業の改善・広報PRにご協力いただける方 *【利用できるお子様について】 本プログラムでは持病等をお持ちのお子様についてはご利用いただけない場合がございます。ご心配な点がある場合には事前にお問い合わせください。 入居可能期間 令和6年7月13日(土)〜令和7年2月28日(金)の期間の中で最短1週間から最長2ヶ月まで利用可能 ※一部利用不可期間あり 入居施設 ● 市営唐桑大沢住宅104号 住所:気仙沼市唐桑町台の下15番地 利用想定人数:4人(※5人以上でご利用される場合の備品・生活用品のご準備はご利用者様にお願いしております。) その他、詳細・写真はこちら 利用保育所 気仙沼市⽴唐桑保育所 気仙沼市立鹿折こども園 (お申し込み時期によってどちらかの施設でのご対応とさせていただきます。原則お選びいただくことはできませんのでご了承ください。) 写真は唐桑保育所の日常風景 利用料金 滞在費 15,000円/月(施設利用料12,000円・水道光熱費3,000円) 保育料 10,000円/週 例: ①1ヶ月(4週間)の場合の利用料金 滞在費1ヶ月分 15,000円 保育料4週間分 40,000円 合計 55,000円 ②1.5ヶ月(6週間)の場合の利用料金 滞在費1.5ヶ月分 22,500円 保育料6週間分 60,000円 合計 82,500円 ③2ヶ月(8週間)の場合の利用料金 滞在費2ヶ月分 30,000円 保育料8週間分 80,000円 合計 110,000円 付属物品 生活に必要な家具・家電・寝具などはご用意しております。 家具家電や生活用品など、備品一覧はこちらからご確認いただけます。 ※アメニティや食材・調味料などは利用者負担(持参)でお願いします。 ※4人分の備品・生活用品を準備しております。それ以上の人数でご利用される場合はご自身でのご準備をお願いします。 交通事情 入居施設から保育所までは車で10分かかります。 滞在中は、自家用車またはレンタカーでの移動を推奨します。 利用開始フロー お申込み ●申込期間 令和6年6月4日(火)から ※申込みの3~4週間後より利⽤可能。2ヶ月先までの予約が可能です。 受付期間前の仮予約等はできませんので、予めご了承ください。 お申込みはお申込みフォームよりご入力ください。 *注意【利用開始日について】 ・日曜日・月曜日・祝日の利用開始日・終了日の設定にはご対応できません。 ・利用開始日・終了日は、火曜日〜土曜日のいずれかの日程でのご予約をお願いいたします。 ・お申し込み状況によっては、ご希望の滞在日程に添えない場合があります。詳しい日程調整は面談時に相談させていただきます。 ●まずはスタッフに長期お試し移住についてオンラインで聞いてみたい方はこちら 面談 オンライン会議システム「zoom」を使った面談を行います。 面談では申込の動機や滞在中に希望されることをご確認させて頂きます。(「zoom」使用が難しい方はご相談ください) 申請 面談後、利用許可が下りましたら、申請書のご提出をお願いしております。 ご提出後、利用可否決定通知書もって利用決定となります。入居が決定した方には入居までの日程等の調整をさせていただきます。 *申請書をご提出いただいた後に確認に3週間ほどお時間がかかりますので、早めのご提出をお願い致します。 その他 ● テレワークが可能な方は、市内の会員制シェアスペース「□ship(スクエアシップ)」を無料でご利用いただけます。 ● 本プログラム(お試し移住補助金、お試し暮らし住宅)では保険の加入は含まれておりません。 参加期間中の事故等については、市は一切の責任を負いかねます。 お試し移住プログラム参加のご出発の前に、利用者様ご自身で国内旅行損害保険等にご加入いただくことをおすすめ致します。 ● 体調がすぐれないと感じた方は、参加前・参加後にかかわらず、すみやかにご連絡ください。 ▶□ship(スクエアシップ) お試し移住事業関連書類 気仙沼市お試し移住事業(災害公営住宅活用型)実施要綱(令和6年度以降) お申し込み ●まずは制度について詳しく聞いてみたい方はこちら ●親子おためし移住の申し込みフォームはこちら 気仙沼へのアクセス 気仙沼の子育てについて 気仙沼での子育てに関する施設やイベントなどが気になる方はこちらのインスタグラムをご覧ください。 ・コソダテノミカタ公式webサイト ・コソダテノミカタ公式インスタグラム お問い合わせ 気仙沼市移住・定住支援センター MINATO 〒988-0018 宮城県気仙沼市南町海岸1-11 気仙沼市まち・ひと・しごと交流プラザ2F TEL&FAX 0226-25-9119 Mail info@minato-kesennuma.com 営業日:火〜土 10:00〜18:00 定休日:日・月・祝日

-

【レポート】満員御礼!けせんぬまWelcomePartyを開催

【イベント概要】 □ 日 時:令和6年4月20日(土)18:00〜20:30 □ 場 所:気仙沼市まち・ひと・しごと交流プラザ2F ▢ship(気仙沼市南町海岸1-11) □ 定 員:20名 □ 対 象:気仙沼に移住して1-〜2年目の方 □ 参加費:¥1,500(ドリンク+軽食付き) □ 主 催:気仙沼市移住・定住支援センターMINATO まずはお互いを知ろう! 18時になり、パーティーがスタート! 当センター長の千葉可奈子から「仕事以外のコミュニティや友だちができると暮らしが楽しくなると思います。ぜひたくさん交流していただいて、この会が充実した気仙沼暮らしの手助けになればと思います!」との開会の挨拶がありました。 まずは7つのグループに分かれて座ってもらい、ワークシートを使って自己紹介タイム。シートには「好きなこと」と「気仙沼でやりたいこと」をそれぞれ書いてもらい、グループ内で発表してもらいました。司会の私を含め、最初は全体的に少し緊張気味な雰囲気でしたが、話すにつれてどんどん笑い声や明るい声が増えていきました☺️ お互いのことが少しずつわかってきたところで、次の催しへ。気仙沼でさまざまな活動をしている団体の方々からのお知らせタイム! 近々開催されるイベントのお知らせや、参加者募集中のプログラムなどなど、11名の方にピッチしてもらいました。一人あたり2分でお願いしていたところ、思いが溢れて大体の皆さんが時間をオーバーしていました。(笑)その思いは届いていたようで、地域の皆さんの熱いピッチを受けて「参加してみたい!」と思ったプログラムがたくさんあったことが事後アンケートからわかりました。笑いあり、ツッコミありの和気あいあいとした空気に包まれていました! お待ちかねの大交流会! 前半戦から盛り上がっていますが、ここからが本番と言っても過言ではありません。19時すぎになると、会場をセットし直してお待ちかねの交流会タイムがスタート!この日は気仙沼のおいしいものをたっぷり食べてもらおうと思い、アンカーコーヒーさんの特製オードブルといちりんさんの中華オードブルをご用意。豪華なごちそうを前に、みんなお腹ぺこぺこです。 そしてここから菅原茂市長が参戦!ご挨拶をいただきました。 「皆さん一人ひとりが気仙沼の宝です。ぜひここで自己実現を図ってもらい、地方で活躍するロールモデルになってほしい」と歓迎の言葉をお話しされていました。 乾杯!! 市長の掛け声とともに、みんなで「乾杯!!」 ここからは飲んだり食べたりしながら自由に交流する懇親会。皆さん話が弾んでいて、楽しそうな声があちこち聞こえてきました。 30分ほど盛り上がったところで、MINATOからサプライズ企画「気仙沼マニアッッッククイズ」を実施!地域の人たちに聞かなければほぼ分からない(聞いても分からないものも!笑)、超難問の気仙沼に関するクイズを7問出題しました。難しすぎて、なんとか正解しようと会場に一体感が生まれた瞬間でした。このクイズで少しでも地域のことを知ってもらえていたら幸いです😊 その後も懇親会は続き、あっという間に20:30の終了時間に。 気仙沼青年会議所理事長の吉田賢治さんから締めのお言葉をいただき、一本締め。最後はみんなで「ウェルカムパーティー😁」の掛け声とともに集合写真を撮影し、WelcomePartyは大盛況で幕を閉じました。 参加者の方からは 参加後にいただいたアンケートからは 「楽しい会をありがとうございました」 「またこのような会に参加したい」 「懇親会でつながりができました」 「みなさんの笑顔、優しさに移住してからも心強さを感じています!」 などの声をいただき、地域とつながることで暮らしがもっと楽しくなるきっかけの場として楽しんでいただけたのを感じました。 なんと言っても、地域の皆さんのウェルカム力の高さ!そして「参加してみたい」と思わせてくれる活動紹介の素晴らしさ!改めて気仙沼の魅力を実感した時間となりました。 皆さんと一緒に楽しい場を作ることができて、MINATOスタッフ一同喜んでおります。ご参加いただいた皆さん、ありがとうございました!

-

【宿泊施設利用型】3泊4日から滞在可能!お試し移住補助金

補助対象者(※以下の全てに該当する方) ①申込時に原則20歳以上の方(20歳未満の方はご相談ください) ②気仙沼市外にお住まいで気仙沼市への移住を検討している方 ③滞在後のアンケートや「気仙沼のおすすめ紹介」の提供、「気仙沼ファンクラブ」への入会など、当事業の改善・リピートにご協力いただける方 お断りする方 ・観光目的や帰省、通勤(アルバイト・有償インターンを含む)のためのご利用 ・隣接市町にお住まいの方 (気仙沼の就職活動や住まい探しなど具体的な移住に関する予定がある方は対象となる可能性があります。ご検討の方は、別途お問い合わせください) ★気仙沼ファンクラブについてはこちらから https://www.kesennuma.miyagi.jp/sec/s022/010/020/010/01/010/1364278773650.html 補助対象期間 3泊以上2週間以内(3泊4日~13泊14日) (※12月28日から翌年1月4日の間は利用できません) 13泊以上の滞在をご希望の方は「気仙沼市お試し暮らし住宅のご案内」をご覧ください。 ※滞在中の利用期間延長は基本的に受け付けておりませんので、ご了承ください。 事業期間 令和7年3月1日(2月末日宿泊分まで対象) ※予算が上限に達し次第終了となります。 補助対象費用 ●宿泊施設への素泊まり料金の実費額 ※宿泊先での飲食代は対象外になります。 ●レンタカーの利用料金の実費額 補助金額 ●宿泊費(宿泊施設への素泊まり料とレンタカー借上料込み) 1人1日あたり上限6,500円まで ※補助金額に1,000円未満の端数が生じた場合、補助金額はこれを切り捨てた額になります。 対象宿泊施設 ●市内に本店を有する法人又は市内で事業を営む個人の宿泊施設事業者 (※上記以外の宿泊施設を利用しても補助金は出ませんのでご注意ください) 外部サイト「workations」で市内の宿をご覧いただけます。 交通事情 ● 滞在中は、自家用車またはレンタカーでの移動を推奨します。 利用開始フロー ① 応募受付は随時行っております。 但し、お申込み受付は【利用開始希望日の2ヶ月〜2週間前迄】の受付期間内となります。 こちらのお申し込みフォームよりお申込みください。 (申し込みフォームのご利用が難しい方は、お電話にてお申し込みください。) *注意【利用開始日について】 日曜日・月曜日・祝日の利用開始日・終了日の設定にはご対応できません。 利用開始日・終了日は、火曜日〜土曜日のいずれかの日程でのご予約をお願いいたします。 申請いただいた後に確認にお時間がかかりますので、早めのお申込みをお願い致します。 ② 面談 オンライン会議システム「zoom」を使った面談を行います。面談では申込の動機や滞在中に希望されることをご確認させて頂きます。 (「zoom」使用が難しい方はご相談ください。) ③ 利用決定 面談後、ご利用の可否をご連絡致します。 ④ 滞在気仙沼への滞在を心ゆくまでお楽しみください。滞在費やレンタカー利用料のお支払いはまずは利用者様にしていただきます。補助金のお支払いは後日になります。 ※滞在予定の宿泊施設のご予約は利用者様ご本人にお願い致しております。 ※宿泊施設をキャンセルされる場合のお手続きは、利用者様ご本人が必ず行なってください。 ⑤ 補助金交付申請 滞在終了日から1ヶ月以内に「気仙沼市お試し移住事業(宿泊費・レンタカー借上料)補助金交付申請書」をご提出頂きます。 (※その際に滞在やレンタカー利用の証明として領収証が必要になりますので無くさないよう保管ください。) ⑥ 補助金請求申請 決定通知後、補助金の請求書を提出していただきます。ご提出後1ヶ月以内にはご請求金額をお振込させていただきます。 ●まずはスタッフにお試し移住について聞いてみたい方はこちら ●お試し移住のお申込みはこちら 気仙沼移住体験ツアー 滞在中、3時間程度のツアーを体験していただけます。 所要時間の目安はどのコースもおよそ90分です。 ①【まちを知る】水産業コース 水産情報等発信施設で漁業を学び、魚市場をご案内します。タイミングが良ければ水揚げ風景が見られるかも!? 対象:気仙沼に初めて滞在する方・気仙沼を何度か訪れたことがあり、もっとまちのことを知りたい方 ②【まちを知る】歴史コース MINATOのスタッフから気仙沼のまちの概要について約20分ほどご説明します。その後、「東日本大震災遺構・伝承館」で歴史を学ぶコースです。 ※スタッフは伝承館には同行しません。 対象:気仙沼に初めて滞在する方・気仙沼を何度か訪れたことがあり、もっとまちのことを知りたい方 ③【暮らしを考える】ライフスタイル相談コース お仕事や住まい、ライフスタイルについてMINATOスタッフがお話を聞かせていただき、それを踏まえてカスタマイズしたサポートをさせていただきます。 対象:気仙沼への移住を具体的に考えている方 その他 ●利用は同一年度でお一人様1回までとします。 ●ご予約いただいた宿泊施設等のキャンセル料の一切は自己負担となりますので、予めご了承ください。 ●本プログラム(お試し移住補助金、お試し暮らし住宅)では保険の加入は含まれておりません。参加期間中の事故等については、市は一切の責任を負いかねます。お試し移住プログラム参加のご出発の前に、利用者様ご自身で国内旅行損害保険等にご加入いただくことをおすすめ致します。 ●体調がすぐれないと感じた方は、参加前・参加後にかかわらず、すみやかにご連絡ください。 お試し移住事業関連書類 令和6年度気仙沼市お試し移住事業(宿泊費・レンタカー借上料)補助金交付要綱 お申し込み ●まずは制度について詳しく聞いてみたい方はこちら ●お試し移住の申し込みフォームはこちら ●最大2カ月!お試し暮らし住宅でゆっくり滞在しませんか? お問い合わせ 気仙沼市移住・定住支援センターMINATO 〒988-0018 宮城県気仙沼市南町海岸1-11 気仙沼市まち・ひと・しごと交流プラザ2F TEL&FAX 0226-25-9119 Mail info@minato-kesennuma.com 営業日:火〜土 10:00〜18:00 定休日:日・月・祝日 気仙沼へのアクセス

-

【災害公営住宅型】長期でじっくり滞在してみませんか?

対象者 ①申込時に原則20歳以上の方(20歳未満の方はご相談ください) ②気仙沼市外にお住まいで気仙沼市への移住を検討している方 (※観光目的や帰省、通勤のための宿泊施設としてのご利用は受け付けておりません。) ③滞在後のアンケートや「気仙沼のおすすめ紹介」の提供、「気仙沼ファンクラブ」への入会など、当事業の改善・リピートにご協力いただける方 ★気仙沼ファンクラブについてはこちらから https://www.kesennuma.miyagi.jp/sec/s022/010/020/010/01/010/1364278773650.html お断りする方 ・観光目的や帰省、通勤(アルバイト・有償インターンを含む)のためのご利用 ・隣接市町にお住まいの方、ただし気仙沼の就職活動や住まい探しなど具体的な移住に関する予定がある方は対象となる可能性があります。ご検討の方は、別途お問い合わせください。 入居可能期間 2週間から2ヶ月まで(15日〜60日) (※12月28日から翌年1月4日の間は利用できません) ※滞在中の利用期間延長は基本的に受け付けておりませんので、ご了承ください。 事業期間 令和7年3月31日 入居施設 どちらかの施設からお選びいただきます ①市営南町二丁目住宅506号室 ※現在、こちらの住宅は修繕中のため、徒歩5分ほどの距離にある同タイプの住宅をご利用いただきます。 ご不便をおかけいたしますが、ご了承の上お申し込みください。 代替住宅:市営魚町入沢住宅306号室の詳細はこちら 住所:気仙沼市南町2丁目4番19号 利用想定人数:3人(※4人以上でご利用される場合の備品・生活用品のご準備はご利用者様にお願いしております。) その他、詳細・写真はこちら ②市営唐桑大沢住宅105号 住所:気仙沼市唐桑町台の下15番地 利用想定人数:3人(※4人以上でご利用される場合の備品・生活用品のご準備はご利用者様にお願いしております。) その他、詳細・写真はこちら 利用料金 ●どちらの施設も利用料金は共通です。 付属物品 生活に必要な家具・家電・寝具などはご用意しております。詳しい備品一覧はこちらをご覧ください。 また、生活用品等一覧はこちらをご覧ください。 (※アメニティや食材・調味料などは利用者負担(持参)でお願いします。) (※各施設3人分の備品・生活用品を準備しております。それ以上の人数でご利用される場合はご自身でのご準備をお願いしております。) 交通事情 市内滞在中は、自家用車またはレンタカーでの移動を推奨します。 利用開始フロー ① 応募受付は随時行っております。 但し、お申込みいただけるのは【利用開始希望日の2ヶ月前〜4週間前迄】の受付期間内となっております。 受付期間前の仮予約等はできませんので、予めご了承ください。 お申込みはお申込みフォームよりご入力ください。 *注意【利用開始日について】 日曜日・月曜日・祝日の利用開始日・終了日の設定にはご対応できません。 利用開始日・終了日は、火曜日〜土曜日のいずれかの日程でのご予約をお願いいたします。 申請書をご提出いただいた後に確認に3週間ほどお時間がかかりますので、早めの提出をお願い致します。 ●長期お試し移住のお申込みはこちら (申し込みフォームのご利用が難しい方はお電話にてお申し込みください) ●まずはスタッフに長期お試し移住についてオンラインで聞いてみたい方はこちら 施設の空き状況は以下をご確認ください。 <施設空き状況一覧> ●市営南町二丁目住宅(代替住宅:魚町入沢住宅) ●市営唐桑大沢住宅 ② 面談 オンライン会議システム「zoom」を使った面談を行います。 面談では申込の動機や滞在中に希望されることをご確認させて頂きます。(「zoom」使用が難しい方はご相談ください) ③ 入居決定面談結果通知後、申請書のご提出をお願いしております。 ご提出後、利用可否決定通知書もって利用決定となります。入居が決定した方には入居までの日程等の調整をさせていただきます。 気仙沼移住体験ツアー 滞在中、3時間程度のツアーを体験していただけます。 所要時間の目安はどのコースもおよそ90分です。 ①【まちを知る】水産業コース 水産情報等発信施設で漁業を学び、魚市場をご案内します。タイミングが良ければ水揚げ風景が見られるかも!? 対象:気仙沼に初めて滞在する方・気仙沼を何度か訪れたことがあり、もっとまちのことを知りたい方 ②【まちを知る】歴史コース MINATOのスタッフから気仙沼のまちの概要について約20分ほどご説明します。その後、「東日本大震災遺構・伝承館」で歴史を学ぶコースです。 ※スタッフは伝承館には同行しません。 対象:気仙沼に初めて滞在する方・気仙沼を何度か訪れたことがあり、もっとまちのことを知りたい方 ③【暮らしを考える】ライフスタイル相談コース お仕事や住まい、ライフスタイルについてMINATOスタッフがお話を聞かせていただき、それを踏まえてカスタマイズしたサポートをさせていただきます。 対象:気仙沼への移住を具体的に考えている方 その他 ●本プログラム(お試し移住補助金、お試し暮らし住宅)では保険の加入は含まれておりません。 参加期間中の事故等については、市は一切の責任を負いかねます。 お試し移住プログラム参加のご出発の前に、利用者様ご自身で国内旅行損害保険等にご加入いただくことをおすすめ致します。 ●体調がすぐれないと感じた方は、参加前・参加後にかかわらず、すみやかにご連絡ください。 お試し移住事業関連書類 気仙沼市お試し移住事業(災害公営住宅活用型)実施要綱(令和6年度以降) 気仙沼市災害公営住宅活用お試し移住事業募集概要(令和4年度以降) 気仙沼市災害公営住宅活用お試し移住事業利用要領(令和4年度以降) お申し込み ●まずは制度について詳しく聞いてみたい方はこちら ●お試し暮らし住宅の申し込みフォームはこちら ●3泊4日からOK!民泊型のお試し移住補助金についてはこちら お問い合わせ 気仙沼市移住・定住支援センターMINATO 〒988-0018 宮城県気仙沼市南町海岸1-11 気仙沼市まち・ひと・しごと交流プラザ2F TEL&FAX 0226-25-9119 Mail info@minato-kesennuma.com 営業日:火〜土 10:00〜18:00 定休日:日・月・祝日 気仙沼へのアクセス

-

【地域おこし協力隊募集】食から生まれる世界と地方を結ぶ、国際交流プロジェクト!

気仙沼には、Warung Mahal(ワルン マハール)というインドネシア料理店があるのをご存じでしょうか? お店を経営されている株式会社Sは、「日本で1番インドネシアと交流のあるまち「気仙沼」を目指し、食を通じた文化交流により、 「選ばれる国・選ばれるまちとなる」を掲げ、国際交流の架け橋となる活動を行っています。 現在、この会社で地域おこし協力隊の募集を行っています。 なぜ、気仙沼でインドネシア料理店なのか? 気仙沼市をはじめ、地方の人口減少・高齢化はどんどん進んでいます。 その中で、気仙沼市では「外国人技能実習生」が、気仙沼の産業を支えてくれています。 彼らは、母国を離れ、慣れない土地で一人頑張っています。 そんな実習生が1番困るのが「文化の違い」。 インドネシア人の多くは、「イスラム教」を信仰しており、 イスラム教で許されていない”豚””酒”などの食べ物や毎日のお祈りなど、日々の生活で困ることが多くありました。 株式会社Sは、そんな気仙沼でともに働く仲間が過ごしやすくなるために Warung Mahal(ワルン マハール)とムショラを2019年に設立しました。 設立からの4年間の取り組みが評価され、全国各地からインドネシア関係者やインドネシア人など 多くの方がここ、気仙沼を訪れてくれます。 でも、まだまだ「日本で1番インドネシアと交流のあるまち気仙沼」になるためにはやりたいこと・できることがたくさん! だから、ともに活動してくれる「地域おこし協力隊」を大募集します。 気仙沼から、ともにインドネシアと日本のハブとなりましょう! ※応募資格・募集内容の詳細についてはこちらの募集要項をご確認ください。 ● 募集人数:1名 ● 勤 務 地:宮城県気仙沼市魚市場前4−7 ● 年 齢:20歳以上 ● 応募資格: この募集では総務省の「地域おこし協力隊」制度を活用するため、以下条件をすべて満たす方が対象です (1)三大都市圏または地方都市等(過疎、山村、離島、半島等の地域に該当しない市町村)に居住している(住民票がある)方 (2)採用後に気仙沼市に住民票を異動し居住できる方 (3)普通自動車運転免許(AT 限定可)所持又は着任時までに取得予定の方 ● 雇用形態:株式会社Sとの雇用契約となります。(※気仙沼市から地域おこし協力隊として任命されます。) ● 雇用期間:採用日から令和7年3月31日までとなります。 ※雇用期間は最長3年間まで延長が可能です。期間の延長については,毎年度協議の上で判断させていただきます。 ● 待遇:給料 月額20万円 期末手当 年間60万円(ただし,活動1年目(4/1採用)は40万円) ※その他,通勤手当を支給します。 ※採用時または着任時に作成いただく活動計画にもとづき、委託契約の範囲内で活動に必要な経費を上乗せ支給します。活動に必要な経費の中に車両リース料金、及び活動に必要な車両のガソリン代(月額1万円以内)も含みます ※パソコンはご自身でご用意ください ※健康保険・厚生年金・雇用保険の社会保険に加入します。被雇用者負担分は給料・期末手当から天引きします。 ※この他、居住用住まいの家賃補助(月額最大4万円まで/年間48万円まで)、研修のサポートもあります。 ● 申込受付期間:応募者決定まで ● 応募方法:志望書、履歴書を下記問合せ先まで送付してください。 ・様式 履歴書 ・様式 志望書 ※クリックすると、フォーマットをダウンロードできます。 ※活動内容や3年間の活動イメージなど、募集詳細についてはこちらのページをご覧ください。

-

※募集締切※【市外在住者対象】令和6年4月より入居可! 移住定住促進住宅の入居者を募集します

『公営住宅を活用した移住定住促進住宅の入居者募集』 気仙沼市の最大の課題である少子高齢化・人口減少への対策として、移住定住の促進による都市部からの人口流入を図り、 定住につなげるための段階的な住まいとして、入居可能期間を最長1年とする移住定住促進住宅(災害公営住宅の一部を活用)の入居者募集を行います。 *入居期間は最長令和7年3月末までの入居となりますので、必ず下記の入居に関わる要項をご確認の上ご応募ください。 ▶︎ 入居期間 令和6年4月〜最長令和7年3月末まで※延長不可 入居期間内で、気仙沼市へ定住する住宅を探していただきます。 ▶︎申込期間 令和6年2月20日(火)〜3月5日(火)16:00まで ▶︎ 入居資格 (1)現在、市外に1年以上の期間継続してお住いの方で、本市へ移住を希望する方。 (原則として、気仙沼市内に家族(二親等以内)がお住まいの方及び家族(二親等以内)・本人所有の持ち家がある方や当該住居に住むことが難しい等の事情がある場合は、個別にご相談ください。) (2)本制度利用後も1年以上にわたって居住する意思を持って、市内に住民登録し、かつ、市内に生活の本拠をおくことが可能な方。 (3)令和6年4月末までに移住できる方。 (4)気仙沼市空家バンクに利用登録をすること(退去後の住まいを探すため)。 (5)住宅及びその敷地内の維持管理(以下の事例等)を適切に行える方。 ①住宅及びこれに付属する備品等を、器物破損等なく使用できる方 ②ゴミの分別及びゴミ出しルールを守れる方 ③敷地内の草刈り等の環境美化に努められる方 ④自治会活動へ協力できる方(回覧板での周知への協力等) (6)税金及び地方公共団体が決定する料金の滞納がないこと。 ※分納中の方は申し込みできません。同居予定者も含みます。 ※地方公共団体が決定する料金はガス水道料金、国民健康保険料、公営住宅料金等です。 (7)夫婦の別居等、世帯を不自然に別居していないこと。 (8)事実上気仙沼市に居住していないこと。 (9)暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員でない方。(申込段階において警察への暴力団調査照会に同意いただける方。) (10)本事業の改善・発展のため市が実施するアンケートや、メディアの取材等に協力ができる方。 (11)以下に該当する方は対象外です。(申し込みは出来ませんので、個別にご相談ください。空家バンク等をご紹介します。) ①公務員・学生 ②転勤による転入者 ③勤務先に社員寮等がある方 ④過去に本制度を利用した方 (12)ペット等を飼育しない方。 (13)気仙沼市公式LINEへの登録をすること。 ▶︎ 募集戸数 ①市営鹿折南住宅(1戸) 建築年度 平成28年度、集合住宅 家賃1ヶ月:11,000円 共益費1ヶ月:3,500円 駐車場使用料:3,000円 間取り図その他 位置図(市営鹿折南住宅)(外部リンク) ②市営気仙沼駅前住宅(1戸) 建築年度 平成28年度、集合住宅 家賃1ヶ月:11,000円 共益費1ヶ月:3,500円 駐車場使用料:3,000円 間取り図その他 位置図(市営気仙沼駅前住宅)(外部リンク) ③市営牧沢住宅(2戸) 建築年度 平成28年度、長屋 家賃1カ月:10,000円 共益費1カ月:1,700円 駐車場使用料:2,000円 間取り図その他(市営牧沢住宅) 位置図 (市営牧沢住宅)(外部リンク) ④市営宿浦住宅(1戸) 建築年 平成28年度、長屋 家賃1カ月:10,000円 共益費1カ月:1,700円 駐車場使用料:2,000円 間取り図その他(市営宿浦住宅) 位置図 (市営宿浦住宅周辺)(外部リンク) ⑤市営小泉住宅(1戸) 建築年 、平成28年度、長屋 家賃1カ月:10,000円 共益費1カ月:1,700円 駐車場使用料:2,000円 間取り図その他(市営小泉住宅) 位置図 (市営小泉住宅周辺)(外部リンク) ※全住戸ペット飼育はできません。 ※住宅は店舗、集会所としての利用は出来ません。 ※対象住宅は変更となる場合がございます。 ▶︎ 申込み方法 ⑴ このページの下にある申請書類をダウンロードし、必要事項を記入してください。なお、ダウンロードできない方は、必要書類を郵送いたしますので、電話等で申請用紙を請求してください。 ⑵ 申請用紙に記入し、申込み期間内に気仙沼市移住・定住支援センターMINATO窓口に郵送(又は持参)してください。なお、期間内に届かなかった場合及び書類に不備があった場合は受付できません。 *お問合せから2週間経過しても書類の提出が無い場合は辞退したものとみなします。 ⑶ 入居申込みは、1世帯につき1住宅に限ります。 ⑷ 同一住戸に複数の申込みがあった場合には、書類審査のうえ、抽選を行います。なお、抽選は、小学校入学前の子育て世代・母子父子家庭に抽選優遇措置を行います。 ⑸ 抽選結果は令和6年3月5日以降を目処にお知らせします。 ▶︎募集案内資料 より詳細な情報はこちらの「移住定住促進住宅入居者募集要項」に記載があります。お申し込みの際は必ずお読みください。 移住定住促進住宅申込書(word) ※こちらをクリックされますと自動でwordファイルがダウンロードされます。一部署名が必要な箇所がありますので、印刷してご記入をお願いいたします。 移住定住促進住宅申込書(PDF) ▶︎ 抽選に当選された方 入居申込みに必要な書類。 ※ご当選後にご提出いただく書類になります。書類はダウンロードの上印刷してご提出をお願いします。 1. 行政財産目的外使用許可申請書 ※指定の様式があります。ダウンロードの上印刷してご提出ください。 2. 住宅明渡者(退去者)が負担すべき修繕費用(原状回復費用)の費用負担に係る説明合意書 ※指定の様式があります。ダウンロードの上印刷してご提出ください。 3. 住民票謄本(世帯主・続柄,本籍・筆頭者,以前の住所・氏名等の記載のあるもの。個人番号除く。) ※本籍地のある市区町村役場又はコンビニで発行ください。 4. 戸籍謄本(婚姻している方は,本人・配偶者・子等が一緒に記載されているもの。未婚の方は父母・本人・兄弟等が一緒に記載されているもの) ※本籍地のある市区町村役場又はコンビニで発行ください。 5. 令和5年度 納税証明書又は非課税証明書 ※本籍地のある市区町村役場で発行ください。 6. 空き家バンク利用登録申請書 (登録がお済でない方) 空き家バンク利用登録の詳細はこちらです。 ※指定の様式があります。ダウンロードの上印刷してご提出ください。 ▶︎ その他 光熱水費は自己負担になります。 敷金は免除いたします。 エアコン等の家電設備、カーテンはありません。入居者の方が準備ください。 ▶︎ 問い合わせ先 <申込み関係> 気仙沼市移住・定住支援センター MINATO 〒988-0018 気仙沼市南町海岸1-11 気仙沼市まち・ひと・しごと交流プラザ2F 火〜土 10:00〜18:00(日・月・祝休み) Tel 0226-25-9119 Mail info@minato-kesennuma.com <使用料・設備等関係> 気仙沼市建設部住宅課 〒988-8501 気仙沼市八日町1丁目1番1号 Tel 0226-22-3426

-

2/4(日)東京開催!【宮城移住セミナー&相談会】

宮城で探そう!私らしくいるためのローカルライフ~セミナー&相談会~ 今の暮らしは、あなたらしくいられていますか? どんな価値観を大事にして、どんな人たちと、何をするのか、それは自分で決めていいことだと思います。 宮城には、自分らしいライフスタイルを実現するための選択肢が豊富にあります。 個性豊かな人がたくさんいて、面白い取組もたくさん行われています。 豊かな自然に恵まれ、都会も有しています。 これを機会に、ぜひ宮城のおもしろさに巻き込まれてみてください。当日参加も可能ですが、 事前にご予約頂いた方には宮城の特産品をプレゼントをご用意します。 気仙沼からMINATOスタッフも参加します!お申し込みお待ちしております! 開催日時:2月4日(日)11:30〜14:30 定 員:50名程度 参加費 :無料 申込先:https://forms.gle/vKDBsqmBkqTreXhy6 申込締切:2月3日(土) 開催場所:東京交通会館8F ふるさと回帰支援センター セミナールームCD(東京都千代田区有楽町2-10-1) イベント詳細:https://miyagi-ijuguide.pref.miyagi.jp/pref-events/32416

-

【9/17(日)開催!】第19回ふるさと回帰フェア2023

全国の移住窓口が東京へ大集合! 国内最大級の移住フェア ふるさと回帰フェアは、気になる地域の住まいや仕事について、現地の担当者と「直接」相談ができる年に一度のイベントです。 まだ希望地域を絞れていない方、地方暮らしについて考え始めたばかりの方など、みなさま大歓迎。 当日は気仙沼市ブースからはまたMINATOスタッフも参加しています。 ぜひお気軽にお越しくださいね!(入場・相談無料) ▶️第19回 ふるさと回帰フェア2023 公式サイトはこちら 開催日時 2023年9月17日(日)10:00~16:30 【前夜祭】9月16日(土)15:00~17:50(14:40開場) 会場 東京国際フォーラム ホールE、ロビーギャラリー 【前夜祭】東京国際フォーラム ホールB7 詳細はこちらをご覧下さい(国際フォーラム公式サイト) 主催 認定NPO法人 ふるさと回帰支援センター(公式サイトはこちら) 共催 総務省、厚生労働省、文部科学省、農林水産省、オーライ!ニッポン会議 後援 経済産業省、国土交通省、環境省、地方六団体(全国知事会、全国都道府県議会議長会、全国市長会、全国市議会議長会、全国町村会、全国町村議会議長会)、(一財)都市農山漁村交流活性化機構、(一財)地域活性化センター、JOIN(一般社団法人移住・交流推進機構) 協力 内閣官房デジタル田園都市国家構想実現会議事務局、JAグループ、(一社)全国農業会議所、全国森林組合連合会、日本生活協同組合連合会、パルシステム生活協同組合連合会、(一社)全国労働金庫協会、全国労働者共済生活協同組合連合会、日本政策金融公庫、NPO日本ファイナンシャル・プランナーズ協会 協賛 オイシックス・ラ・大地(株)、アットホーム(株) 他 入場料 無料 お申込み 予約等なしでもご入場・ご相談いただけますが、事前に来場登録をしていただくと当日の入場がスムーズです。 事前の来場登録はこちらから。 【前夜祭】要予約です。ご予約はこちらから お問い合わせ お問い合わせフォームはこちら ふるさと回帰フェア事務局(10:00~18:00 月・祝休み) 〒100-0006 東京都千代田区有楽町2-10-1 東京交通会館8階 TEL:03-6273-4415 FAX:03-6273-4404 担当:水谷、江頭

-

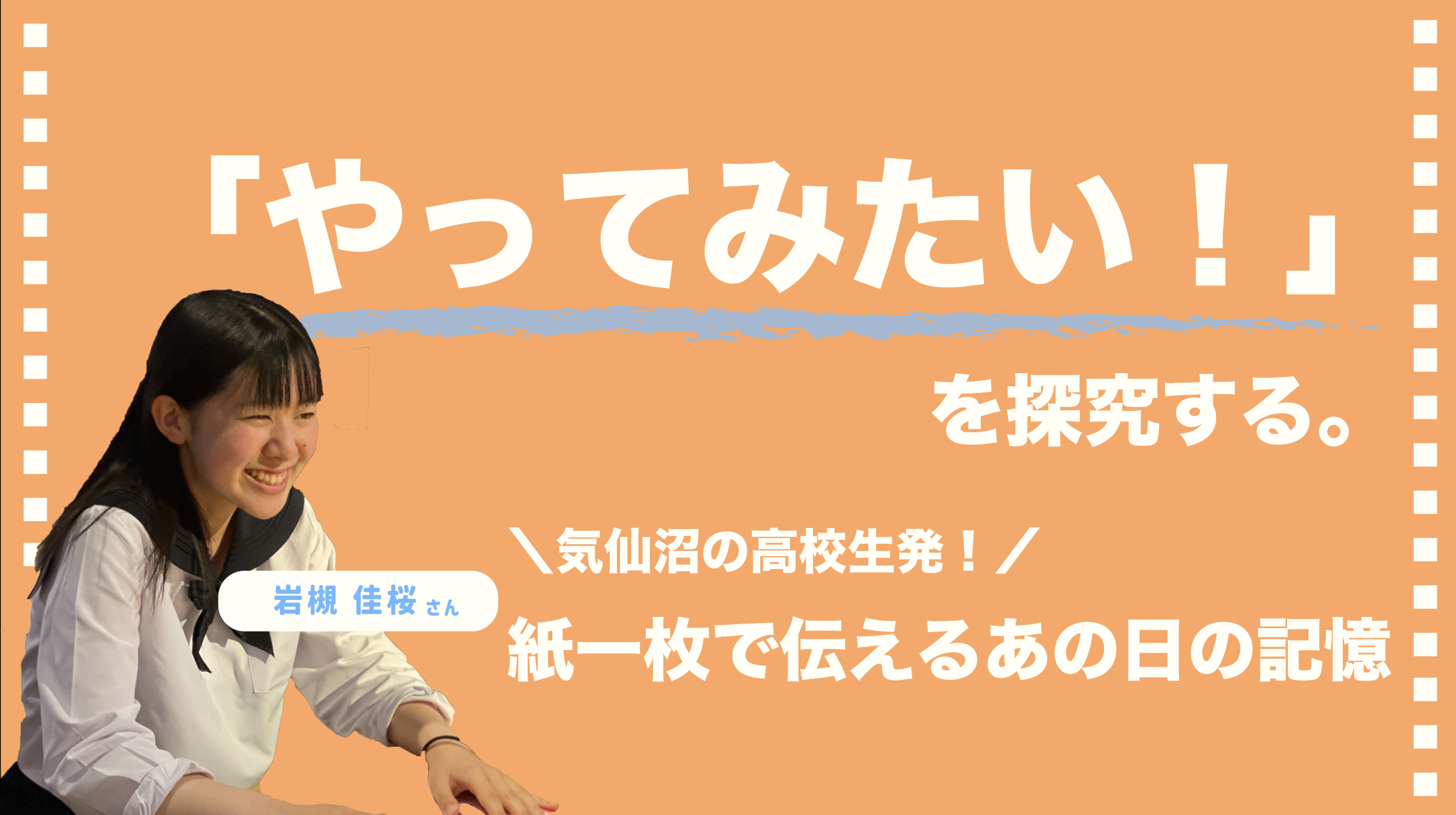

「やってみたい」を探究する。 -気仙沼の高校生発!A4の紙で伝えるあの日の記憶-

(前回記事はこちら) 問いを立てると、おもしろい。全国マイプロ常連・気仙沼で育む「探究」のススメ どうしたら、当時の記憶を覚えていられるんだろう? ーはじめまして!今日はよろしくお願いします。 岩槻佳桜(以下:カオ) よろしくお願いします!気仙沼高校3年生の、岩槻佳桜です。 ー私は「気仙沼で探究学習が面白いことになっている!」と知ってから、盛り上がりの理由を探っているんです。佳桜ちゃんも自分のプロジェクトを持って探究しているんですよね。 カオ はい。私は「A4用紙一枚を使って3.11の記憶を表現する」というプロジェクトをやっています。ハサミやペンなどの文房具を使わずに、A4の白い紙一枚を使って表現してもらうんです。 ーなるほど。どうしてプロジェクトを始めることにしたんですか? カオ マイプロ以前の話になるんですけど、私はもともと、地元の震災遺構を訪れた人に館内を案内しながら震災や防災について伝える「語り部」の活動をしていたんです。 中学2年生のとき、気仙沼市の防災フォーラムに参加したら、ほかの学校の生徒さんたちが気仙沼市東日本大震災伝承館※1で語り部の活動をしていて。同世代の子たちが人前で堂々と話している姿を見て「すごい、自分もやりたい!」と思って。次の週にお母さんと伝承館へ行って、「違う中学校なんですけど、一緒にやらせてもらえませんか」って相談したんです。 ※1…津波で被災した校舎を保存整備し、展示等を行う施設 ーすごい!チャレンジ精神を感じます。 カオ 飛び込みましたね(笑)。館長さんも、すぐに「いいですよ」と言ってくれて、語り部をすることになりました。 ーかおちゃんは、震災当時は何歳だったんですか? カオ 5歳です。でも、私は当時の記憶が人よりもちょっとある方だなと思っていて。周りには「もう忘れたよ」とか「覚えてないな」という人も多いなかで、もちろん曖昧な部分もあるんですけど、割と時系列的に覚えているほうだなという感覚がありました。「これ忘れたくないな、どうやったらずっと覚えていられるかな」って思っていたときに、語り部の方が体験談を交えて話しているのを見て「語り部をやれば自分の体験談を話せるし、忘れないじゃん!」って思ったんです。 真逆の感情って面白い! ーそこから、マイプロにつながっていくんですね。 カオ そうですね。語り部の経験をもとに、震災と防災について伝えられたらいいなと思って。それから私にとってマイプロは、オリジナル性があって面白いものっていう印象があったので、「自分のプロジェクトをやるなら何か人と違うことをしたい」「ただ『語り部やってます』だけじゃつまらないな」という思いもありました。 ーなるほど。でも、紙を使って表現しようって、どうやって思いついたんですか? カオ 語り部をしていたときに、すごく印象に残っているエピソードがあって……。来てくれた方に「震災当時の星空がすごく綺麗だったんです」ってお話しをしたら、「いやあ、あの星は絶望だったね」って言われたことがあるんです。「綺麗」と「絶望」、同じ景色を見ても、全く別の感情があるんだなって思って。 それをコーディネーター(*高校生のプロジェクトに伴走しサポートするスタッフ)の亜美ちゃんに話したら、「感情とか言葉が気になるんだね」と言ってもらって、はっとしたんです。「確かに、真逆の感情って面白いな」って。そこから「感情にフォーカスしたプロジェクトで何かできないかな」「どうやって感情を表そう」といろいろな方法を考えて、最終的に紙にたどりつきました。 ー紙に決まるまでに、例えばどんな方法があったんですか? カオ 最初は熟語とか色、漢字一文字で……とか。私はダンス部なので、ダンスで表現してみる?という案もありました。亜美ちゃんといっぱい選択肢を出し合って、最初はどれがいいかも選べないから、実際に「今日の感情はオレンジ色かな」とか「漢字で表すとこれかな」とか、一緒に試してみたりして。そうやって色々やっていくうちに、折り紙って案が出て、ちょっと紙って面白そうかも、文面では表現できないことが見えていいかもなって。 ー面白いですね。紙の使い方も、いろいろと試してみましたか? カオ 最初はクラスの子にお願いして、実際に紙で表現してもらったんです。そうしたら、その子がハサミと赤ペンを使っていて。でも、ハサミもペンもどこにでもあるわけじゃないから、みんな平等にできるやり方のほうがいいなと思って、紙と身体だけで表現する形になりました。 A4の紙を使って、みんなの記憶をつむぎたい ーこれまでどんな人たちがプロジェクトに参加されたんですか? カオ 幼児から、小中高大学生、社会人まで幅広くいますね。数えたら、130人くらいに紙を作ってもらっていました。それだけ多くの人に協力してもらってるってことですよね。 ー130人……! 特に印象的だったものはありますか? カオ 前に進みたいけど進めない気持ちとか、津波を連想させるような形とか。一番びっくりしたのは、テレビのL字バーの表現です。地震の情報や避難所の情報が流れるテレビをずっと見ていたっていう記憶から。毎回いろんなエピソードが出てくるんですけど、表現の仕方に無数の可能性があるんです。ただ「当時のことを教えてください」って聞くんじゃなくて、「紙で表現してください」と言うと、ひとつのことに焦点が当たるんですよね。客観的に「ああだったな、こうだったな」って喋っているうちにどんどん深いところにいって、最終的に「空が赤かった」とか「地獄を見てるようだった」とかってフレーズまでたどり着いたり。ただ語るだけじゃない、何か力を持ってるよなって思います。 ー最初に言っていた「綺麗と絶望」の感じ方の違いから、どんどん広がっていったんですね。 カオ そうですね。実際にその星空を見たという方ももちろんいて、大人の方でも「綺麗に見えたけどね」っていう人もいるんですよ。「やっぱり!」って。子どもだから綺麗とか、大人だから絶望じゃなくて、本当に人それぞれの感情があるんだなっていうことは、やってみて実感しました。私、みなさんのエピソードを聞くと、いつも「なるほどな」と思うんです。この「なるほどな」が癖になっちゃって(笑) ー癖に!いいですね。 カオ 毎回、「そうきたか!」って。それで、やるたびに「次はどうしようかな」って…。最近はグループワーク型のワークショップもはじめました。今までは「一対一じゃないと震災のことは話してくれないかな」と思って大人数の場は設定してこなかったんですけど、逆転の発想というか、やってみようの精神でワークショップをやってみたら、思いの外ビビッときて。 ービビッと!どういうところで? カオ 今までは私が一対一で聞いた話を、誰かに伝えるという方法なので「私」というフィルターを通していたんですけど、ワークショップ型なら話し手が直接ほかの人に教えることができるんです。だからこのワークショップ自体が伝承の場というか、みんなの記憶を紡ぐ時間になるということに気付いて。生の声を聴ける醍醐味があって、そこを大切にしたい。その転換が私のなかですごく大きかったです。 突っ走れた理由は、コーディネーターの言葉。 ーコーディネーターの亜美ちゃんとの関わりが多いようですが、どんなことが印象に残っていますか? カオ 亜美ちゃんに初めて相談に乗ってもらったとき、「難しい時はちゃんと伝えるから、まずはなんでもやりたいことを言ってみて」と言われたんです。例えば、「何人にヒアリングをしたい」とか、「こういうワークショップをしてみたい」とか。自分がやりたいことをどんどん口に出していって、「あ、これOKなんだ」、「これもいけた。じゃあ次は…」という感じで、「なんでも言っていいんだ!」って思えたのがすごく印象に残っています。 ー狭めるものがなくなる感じ。 カオ そうですね。私はもともと相手や周りを見て「ちょっと無理そうかな」って思うと一歩引いてしまう性格だったんです。亜美ちゃんの一言があったおかげで、「ガツガツいっていいんだ!」って突っ走れたのかなって。壁がない状態で、ストレスなくやりたいことを語れたというか。 ーなんか、お守りみたいですね。 カオ そうそう、その言葉がずっと頭にあって。ほかの人にアイディアを相談をするときも、言いかけて「でもな…」って思ってしまう時に亜美ちゃんの言葉が降ってきます(笑) もしマイプロをやっていなかったら、この取材もそうですけど、こうやって一対一で知らない大人の方と話すってあまりないと思うんですよ。なんとなく話す機会はあっても、じっくり話したり、自分の夢とか進路を話す機会ってないだろうなって。そう思うと、人との関わり方とかコミュニケーションの仕方を学んだ場所がマイプロだったと思います。 ーそっか、自分の中で変化があったんですね。 カオ マイプロをやっていると、気持ちを言葉にする機会が多いんです。コーディネーターの方に「今どんな感じ?」って聞かれたときに、「今はこうで〜」って言語化する。だから、だんだん自分の気持ちを表に出せるようになっていくんだと思います。 気仙沼から全国へ、憧れの舞台をめざして ーかおちゃんは、今年、「全国高校生マイプロジェクトアワード」に宮城県代表として出場されたんですよね。 カオ はい。実は一年生のときにも全国を目指していたんですけど、特別賞はもらえたものの全国出場者には選ばれなくて……。全国に出るには、宮城県の予選を通過しないといけないので、憧れの舞台にいくためにまずはそこを意識していました。 ー憧れの舞台だったんですね。 カオ ずっと行きたい!行きたい!と思って(笑)全国大会に出られるのが48のプロジェクトなんですけど、今年は全部で1700件の応募があったそうです。そのうちの一人に選ばれたと聞いて、本当にびっくりしました。 ーすごい!緊張しました? カオ いや、ワクワクのほうが大きくて。憧れの舞台っていうのが消えなくて「わあ、ここに立てるんだ!」っていう気持ちでした。最終的に今回は賞をとれなかったんですけど、ほかの高校生のプレゼンを聞くことができたのがすごく勉強になって。やっぱり、賞をとった子のプレゼンには、自分にはないものがあるなって。今は、「私にはこれが足りなかったんだな」って反省ポイントが見えてきたので、次はどうしようって考えています。 ー素晴らしいです……!ということは、来年も全国大会に? カオ 出たいなって思いますよね。やっぱり、行けるなら行きたい。今度こそ、最終審査まで残りたいなと思っています。私のプロジェクトも、もっともっと多くの人に参加してもらいたくて。今考えているのは、参加してくれた人に感想を聞く時間を組み込んでいくこと。あとは、地元の公民館を使ってワークショップを開いてみたいなって密かに考え中です。 ーいいな〜!楽しそうなかおちゃんのお話を聞いていると、私もワクワクしてきます。たくさん聞かせてくれてありがとうございます。これからも、活躍を楽しみにしています!お話を聞かせてくれたかおちゃん、ありがとうございました! 〈もっと知りたい!と思った方へ〉 ○外部サイト「中高生の問いストーリー」では中高生たちの問いから生まれた物語をマンガで楽しく伝えています。2023年7月28日(金)からはSEASON2として8週連続で8人のストーリーを公開!ぜひ見てみてくださいね。

-

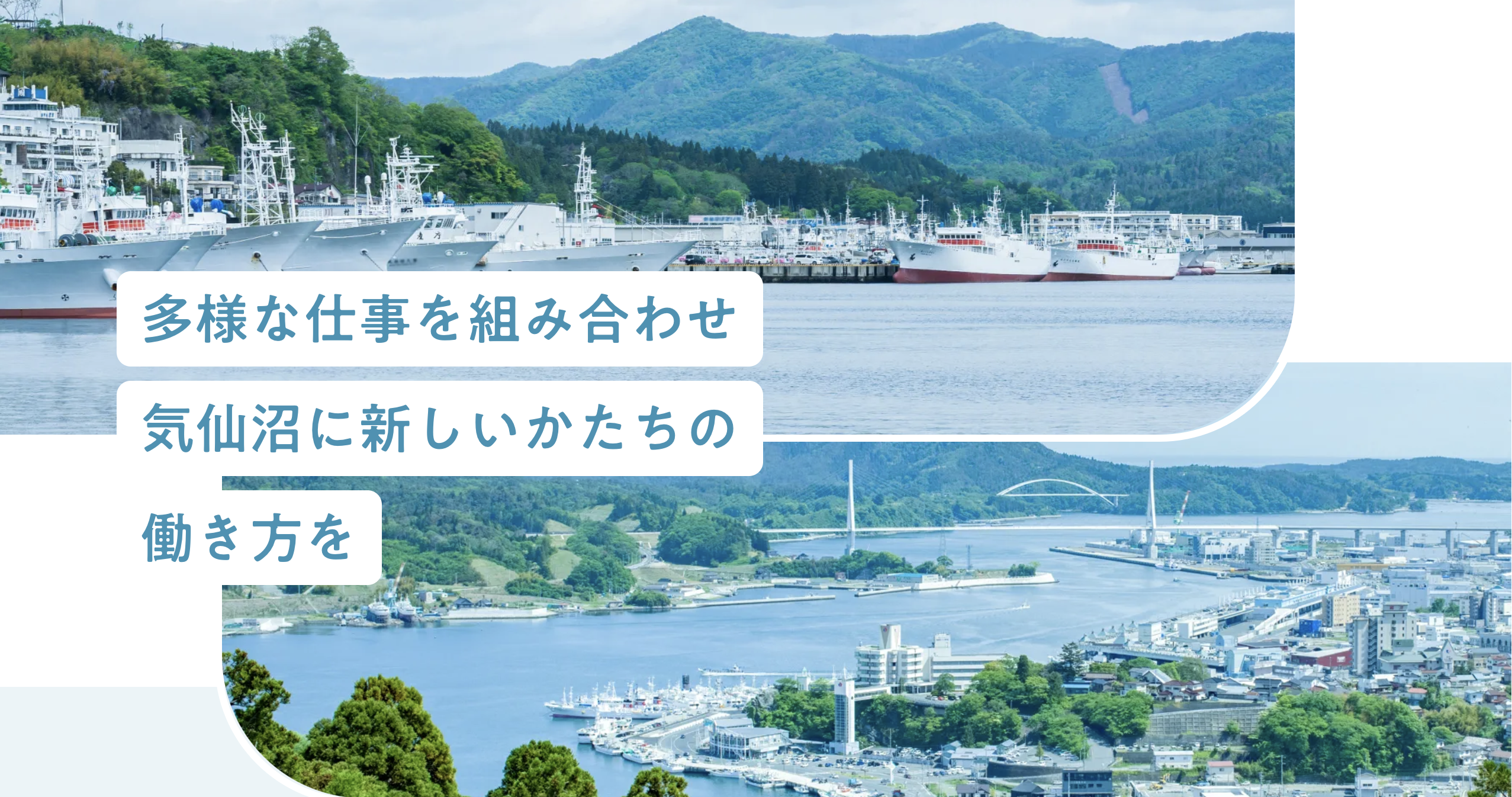

【求人】1年を通して複数の産業と関わり豊かな地域をつくる仲間を募集!

2023年2月に立ち上がったばかりの「気仙沼ジョイントワークス協同組合」。 この組合では、1年を通して地域のさまざまな仕事を掛け合わせて働く新しい仕組みをつくっています。 現在「まだ誰も見たことがないような新しい働き方で、気仙沼の産業を盛り上げる仲間」を募集中です! 例えば…冬から春にかけては水産加工会社で働き、6月から10月はワカメの養殖、11月から12月にかけては自動車整備といったように、年間を通して複数の仕事に関わる働き方ができます。 携わっていただく予定の会社は、水産加工会社や製氷会社、建設会社などを含む7社。 どの企業も、地域がより豊かになるよう、未来に向かって挑戦し続けているんです。 どの地方でも人口減少が課題とされる中で、新しい働き方をつくることで地域の担い手を増やしたい。 その熱い思いから生まれた組合です。 年間を通して複数の仕事をしてみることで、よりその人に合った生き方が見つかるかもしれません。 持っているスキルを生かした働き方ももちろん可能です。 気仙沼で、新しい働き方をつくってみませんか? 詳しくは下のリンクから! 【公式HP-気仙沼ジョイントワークス協同組合】 https://kesennuma-jw.com/ 【求人情報-DRIVEキャリア】 https://drive.media/career/job/35880

-

問いを立てると、おもしろい。全国マイプロ常連・気仙沼で育む「探究」のススメ

「問いを立てる力は、みんな持っていたはずなんですよ。」 -今日はよろしくお願いします!早速ですが、あらためて「探究学習」というのはどのような学習か、教えていただけますか? 三浦亜美(以下:アミ) はい!探究学習は、生徒一人ひとりがテーマを設定して、答えのない問いに向かって取り組み、深めていく学習です。テーマは地域の課題だったり、魅力だったり、さまざまです。 -なるほど。でも、「問いを立てる」って、結構難しくないですか?私だったら「問い、かぁ…」って、どうしたらいいかわからずソワソワしてしまいそうです。 アミ そうですよね。探究学習の授業では、最初に問いの設定の練習のようなことをするんです。例えば1枚の写真に対して、気になったこと、面白いこと、どんな答えでもいいよ!とたくさん問いを出してもらう。そのときはもう、大喜利大会のような感じで。 加藤拓馬(以下:タク) コアラの例がいいんじゃない?ぼーとしているコアラの写真があって、「このコアラは…」って、数分間で問いを出しまくる。ふみぽんならどんな問いを出しますか? -このコアラは…なんだろう。どんな夢を見ているか?とか。 タク ああ〜。素敵! -寝ているときも木に足でつかまるのかな。なんでだろう?とか。こういうことでいいんですか? アミ そうそう。例えば中学生に多いのは「このコアラは生きてるのか、死んでるのか?」とか。コアラのマーチを連想するひともいますね。「コアラのマーチのオーディション中なのか?」とか。 -かわいい!人によっていろんな発想があるんですね。 アミ なんでもいいんです。最初は身近なこと、感じたことをハテナにすることで問いがうまれていくんだよっていうところから。次に実際に探究のテーマを考えるときには、身近な課題や、自分が好きなことって何だろう?って、自分ごとに落とし込んで考えてみる。最初の導入では、そういうことをすごく時間をかけてやっています。 -まずは問いが生まれる感覚を、みんなで共有するんですね。 タク 問いを立てる練習って僕らは言っているけど、センスを磨くための訓練ということではなくて。問いを立てる力って、子どもの頃はみんな持っていたはずなんですよ。好奇心という言い方もするけど、「これなんだろう」「これってなんでなんだろう」って、子どもたちは毎日問いを立てまくっている。でも、大人になるとだんだん問いを立てなくなっていくよね。それをもういちど、問いを立てることを意識して世の中を見てみよう、と伝えたくて、頭の体操的にこのゲームをしてるというか。 -なるほど。みんな自分の探究したいテーマを見つけて、取り組んでいくんですね。 アミ そうなんです。気仙沼では、「気仙沼の高校生マイプロジェクトアワード」(通称:マイプロ)を毎年開催しています。「自分で何かやってみたい!」という想いを原点に、自分の“好きなこと・気になること・解決したいこと”をテーマに地域でやってみるんです。みんな自分だけのプロジェクトを持ってどんどん問いを深めていくんです。あとは、2022年は「気仙沼学びの産官学コンソーシアム」が立ち上がって、「探究学習塾ナミカゼ(以下、ナミカゼ)」ができました。ナミカゼには、学校の授業で取り組んでいる探究学習の問いを深めたいという子もいれば、さらに個人的にやりたいテーマを持ってくる子もいます。私たちはコーディネーターとして、高校生のアクションに対して一人ひとりサポートをしています。 photo:気仙沼学びの産官学コンソーシアム(事務局:気仙沼市教育委員会)より -生徒それぞれのやりたいことに、伴走する感じ。 アミ そうですね。通常は「個別相談会」という時間があって、コーディネーターと相談しながら自分の探究テーマをしぼったり、プロジェクトを進めたりしています。あとは定期的に「スペシャル回」というのも行っていて。アナウンサーの方や、AIの専門家など、東京やほかの都市で活躍している方を呼んでお話を聞くことができるので、生徒たちは外の刺激を受けて、さらに考えが広がっていったりしますね。 -コーディネーターの皆さんで更新している気仙沼探究LOGというnoteを読んだのですが、ゲストも毎回すごく豪華なんですね!外から来る人たちの話を聞くと、中高生の探究欲というか、なにか様子が違いますか? アミ 違いますね。最初は内気なところもありますが、だんだん外の人が来ることに慣れて関係性ができてくると、問いを投げたい!外に出てみたい!みたいな思いが広がっていくのが見ていて分かるというか。そこから自分の企画を見直したり、比較したり、逆に外と繋がることで地元愛がより強くなることもありますよ。 -拓馬さんはどうですか。中高生を見ていて感じることはありますか? タク そうだね。亜美ちゃんが言ってくれたことに近いんですけど、やっぱり自分の視野を広げるとか、視点を変えてみるとか、視座を高めるとか。そういうことができたなって感じられるときは、いいなと思います。だから2022年度のナミカゼでは、ゲストをたくさん呼んで。最近はもう、基本は勝手にやってるんじゃないかってくらい活動的な高校生もいて、素晴らしいなと思って見ています。 - どんどん自分で進めていくみたいな感じですよね。 タク そうそう。自信がついていくと、みんな勝手にやり始めるんだよね。自信がつくためには、いろんな人と喋ったり、話を聞いてもらいながら、自分っていうものをちょっとずつ探していくような経験がすごく大事で。だからとにかく僕らの役割は、異物というか、あたらしい存在を呼び込んできて、かき混ぜる、みたいなところなんだろうなって思っています。 気仙沼には、チャレンジに協力的な大人がたくさんいる -マイプロジェクトアワードは全国大会があるんですよね。調べてみたら、2022年は1,751プロジェクト、5,337名のエントリーがあったそうです。そんな中で、気仙沼からは5年連続で宮城県代表を全国サミットに輩出していると聞きました。なぜそうなっていったのでしょう? タク 地域の人の受け入れの土壌があるのは大きいですよね。高校生がフィールドワークに行ったり、何かやりたいって言ったとき、すごく協力的に受け入れてくれる大人が気仙沼には多いんじゃないかな。東日本大震災の後、いろんなチャレンジが地域で起きていたことも影響していると思います。大学生のボランティアとか本当に多くの人を受け入れていたり、自分自身も復興のためにチャレンジをしている人もたくさんいる。そういう中で、チャレンジに対して寛容というか協力的というか。実はそれはすごく大事な、地域で高校生が活動するために必要な要因じゃないかと思います。 -まるオフィス自体も、まさに震災後どんどんチャレンジをしてきた団体ですしね。 タク そうですね。あともうひとつはコーディネーターがいることも重要なんじゃないかな。地域に魅力的なリソースが眠っていたとしても、それを高校生とうまくマッチングする人、コーディネートする人がいないと活かせないと思うので。「コーディネーター」という職業じゃなくても、例えば学校とか、地域の公民館とかにコーディネーター的な人がいればいいと思うんですよ。コンソーシアムも、地域みんなで高校生の学びを支えていこうっていうところからスタートしていて。学校だけ、家庭だけに押し付けるんじゃなくて、地域みんなでね。そういう意味では、震災後に起きてきたことをちゃんと仕組み化していくっていう取り組みを、今しているんじゃないかな、と思います。 -地域の人たちの受け入れ体制と、あとはコーディネーターがいてちゃんとマッチングできるか、というのが、高校生マイプロの全国サミット出場者が続々生まれる秘訣なんですね。 タク そうですね。でも他にもたくさんあると思いますよ。例えば、先輩後輩で刺激を与え始めるとか。 -そうなんですね。高校生ですか? タク そうそう。これはすごく嬉しかったエピソードなんですけど。高校生のマイプロジェクトを、市内の中学3年生にむけて発表したことがあって。そこでヒントを得た中学生が、今高校生になって自分のプロジェクトをやっているんです。その子のテーマは、「魚のメイク」。日本人の魚の購買力が低下しているからもっと魚に興味を持ってほしい、魚のようなメイクをしたらいいんじゃないかって問いを立てて、サンマのメイクとか、リップを黄色にして…とか、いろいろやってるの。「なんでメイクに目をつけたの」って聞いたら、僕らが一緒にやっていた卒業生のなかに男性のステルスメイク(より清潔的、健康的な印象を与えることを目的にした自然なメイク)について探究している生徒がいるのをみて「自由にテーマを設定していいんだ」って、ヒントをもらったと言っていて。 -そこで広がったり、繋がったりするんですね。 タク 他にも、高校生のときに一生懸命マイプロに取り組んでいた子が、大学生になってナミカゼ生をサポートしてくれていたり。マイプロをやっているお姉ちゃんの姿を見て「私もやりたい」って中学生で参加してくれる子がいたり。そういう、僕らが関係ないところで連鎖が始まっているっていうのは、自称「マイプロ先進地区」の現象なんじゃないかなって思っていますね。 -めちゃくちゃいいですね…!ありがとうございます。最後に、お二人に質問させてください。拓馬さん、亜美ちゃんのこれから深めていきたい問い、ありますか? 外と内をかき混ぜて、探究を続けていける環境へ タク ……なんだろう、これ面白いね。うーん。……やっぱり中学生高校生が、ワクワクしながら探究を続けていく人になるには、どういう環境があったらいいんだろう?っていう問いはずっとあります。あとは気仙沼でやってることを、どうやって全国とコラボできるか。そのためにはどんな機会があるといいんだろうって思っていますね。気仙沼だけが良くなればいいとも思ってないし、もっともっと外の人と内の人をかき混ぜることをやりたいので。 -よりかき混ぜていくにはどうしたらいいか、ですね。亜美ちゃんはどうですか? アミ 少しかぶっちゃうんですけど、気仙沼の中高生が、もっと外と繋がりながら探究的な学びができるようになるにはどうしたらいいんだろう?って思っています。ナミカゼでもいろんな人を呼んでいくうちに、生徒たちの目がどんどんキラキラしていって、夢も広がって…っていう瞬間をたくさん見れたから。気仙沼の中だけだと、見える世界や課題も限られてきてしまうかもしれないけれど、外の世界、と言っても専門家とかじゃなくて、他の地域の高校生とかでもいいんです。そのために、私ももっと外へアンテナを張って、繋がりを持って、それを中高生に伝えたい。そう考えると、私自身の外との繋がり方と、伝え方と見せ方と…って、引き出し方をさらに問われるな、と思いますね。 -なるほど。全国津々浦々飛び回っているお二人の説得力あるお言葉、ありがとうございます。これからいろんな外の人と中高生たちが、かき混ぜられていくのがすごく楽しみです! お話を聞かせてくれたお二人、ありがとうございました! 〈もっと知りたい!と思った方へ〉 ○外部サイト「中高生の問いストーリー」では中高生たちの問いから生まれた物語をマンガで楽しく伝えています。ぜひ見てみてくださいね。 ○一緒に探究学習をサポートする仲間を募集中! 詳しくはこちらをご覧ください。拓馬さんや亜美ちゃんと一緒に、気仙沼の学びをより豊かなものにアップデートしていきませんか?

-

「教育✖️まちづくり」コーディネータ-募集 イベント開催!

世界有数の港町であり、水産業に加え、 観光や教育、人材育成に力を入れている宮城県気仙沼市。 そんな気仙沼で、2023年度より一緒に活動する仲間を募集しています! 今回は新たな仲間を募集している3団体より、活動内容の紹介とご一緒したい方へのメッセージを対談形式でお届けいたします。 3団体の役割として共通している言葉は「コーディネーター」市内を幅広く動き回り、 多くの方と関わりながら繋ぎ役やチャレンジの伴走を行うことができる、とても魅力ある活動内容となっています! そのプロセスには正解がないからこそ、すでに動いている仲間たちと新しいものを創り上げていく楽しさも感じることができます。 募集団体紹介 ■「気仙沼学びの産官学コンソーシアム」 コーディネーターとして、様々な分野の方々と協働しながら、一緒に市内の教育を盛り上げてくれる方! 活動紹介は「気仙沼学びの産官学コンソーシアム」プロジェクト統括官の加藤拓馬氏 https://drive.media/career/job/35311 ■「合同会社colere」 コーディネーターとして、地域のチャレンジの創出と、創業支援のサポートを総合的に行ってくれる方! 活動紹介は「合同会社colere」代表の小林峻氏 ■「気仙沼まち大学運営協議会」 コーディネーターとして、市内での人と人との繋ぎと、コミュニティの立ち上げを後押ししてくれる方! 活動紹介は「気仙沼まち大学運営協議会」チーフコーディネーターの成宮崇史氏 https://drive.media/career/job/35668 実際に応募を検討している方でも、気仙沼での取り組みに興味のある方でも、自由にご参加ください! たくさんの方のご参加をお待ちしております! 日時:2023年4月19日(水)19:00-20:30 参加方法:zoomを使用してのオンライン URLはこちらからhttps://us02web.zoom.us/j/88138720205 ミーティングID: 881 3872 0205 当日タイムライン: 活動紹介をした後、対談形式でどのような方に応募いただきたいか対話の時間を設けます。 その後、自由に質問をいただきながら進行させていただきます。お楽しみに! ※「気仙沼学びの産官学コンソーシアム」と「気仙沼まち大学運営協議会」の募集は地域おこし協力隊制度を使っての募集となります。 お問合せ先:気仙沼まち大学運営協議会 info@square-ship.com